Accueil > Editions & Publications > Itinéraire - Une vie, une pensée > Itinéraire - Une vie, une pensée n°3 : « Kropotkine » > Kropotkine - De l’Entraide à l’Ethique

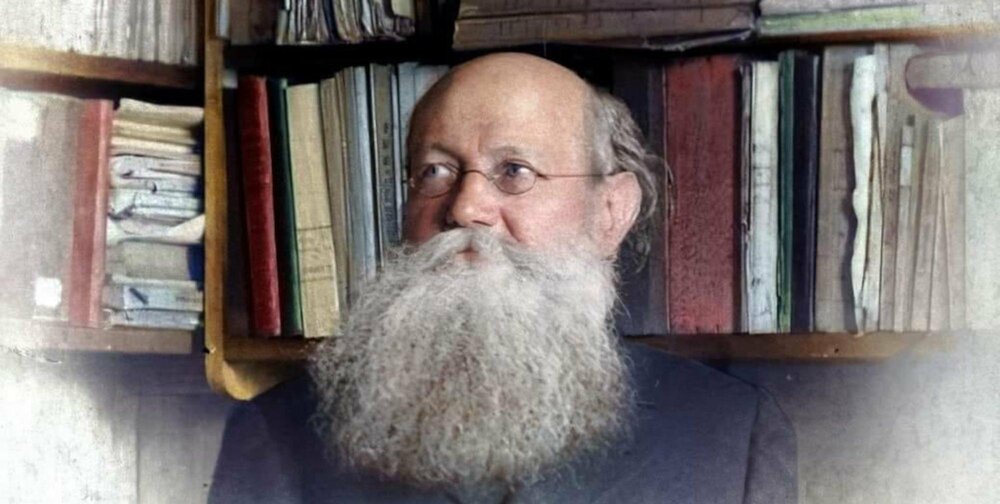

Kropotkine - De l’Entraide à l’Ethique

mardi 28 novembre 2023, par , (CC by-nc-sa)

Etymologiquement, la morale est l’ensemble des règles de conduite admises à une époque et dans une société déterminées. Cela sous-entend non seulement une connaissance du bien et du mal, mais encore un lien avec les aspirations intellectuelles et sentimentales du groupement qui lui a donnée naissance ainsi qu’un lien direct avec les besoins économiques et les conditions particulières liées à l’environnement dans lequel évolue ce groupement.

On peut donc, d’emblée, affirmer qu’il n’y a pas « une » morale, mais « des » morales. Mais qu’elle est l’origine de la morale ? Divers courants de pensée ont tenté de répondre à cette question fondamentale. Certaines écoles ont prétendu qu’elle se trouvait dans l’homme.

Toujours est-il que dans la lente évolution qui va du préhomme au primitif puis à l’homme civilisé, le facteur moral s’est imposé comme une condition sine qua non d’existence, de survivance et de progrès. Ce facteur moral se traduit essentiellement par l’entraide. L’entraide est le fait dominant de la nature. Elle y est largement répandue parce qu’elle donne aux espèces animales qui la pratiquent des avantages tels que le rapport des forces s’en trouve complètement changé. Elle constitue la meilleure arme dans la grande lutte pour l’existence que les animaux mènent constamment contre le climat, les orages, les tempêtes, etc. Elle exige constamment de nouvelles adaptations aux conditions sans cesse changeantes de la vie. Pierre Kropotkine a admirablement décrit ce trait essentiel de la nature dans son ouvrage : L’Entraide, un facteur d’évolution [1].

Ses observations du monde animal l’ont progressivement conduit à s’intéresser à l’homme. Plus Kropotkine étudie de près l’homme primitif, plus il constate que c’est de la vie des animaux avec lesquels il vit en étroite communauté que l’homme primitif reçoit les premières leçons de défense des siens, d’abnégation au profit du groupe, d’amour illimité pour sa progéniture, de l’utilité de la vie en société en général. Kropotkine s’est également aperçu que les notions de « vertu » ou de « vice » ne sont pas seulement humaines mais zoologiques. Son étude des sociétés animales et humaines lui a révélé que l’évolution de la morale comporte trois stades successifs :

le premier est commun aux hommes et aux animaux, c’est l’instinct de sociabilité, manifesté dans les actes d’entraide ;

le second évolue sur cet instinct : des liens de sympathie, de bienveillance se créent, donnant naissance à toute une série de règles morales dans lesquelles se trouvent les notions de justice et d’égalité entre les hommes. II s’agit là de la morale élémentaire ;

le troisième stade est la générosité, c’est-à-dire le stade le plus élevé de l’évolution morale.

Mais avant de nous lancer dans une analyse plus approfondie de la morale, de ce qu’elle serait en société anarchiste, voyons plutôt comment ont cheminé les idées morales.

Les idées morales des peuples primitifs

Grâce aux objets retrouvés lors des fouilles archéologiques, on sait que les hommes les plus primitifs de la période glaciaire et lacustre vivaient déjà en société, dans des grottes ou dans des fentes de rochers ; qu’ils chassaient ou pêchaient en commun à l’aide de leurs outils primitifs. Cette cohabitation et cette collaboration supposent donc l’existence de certaines règles de morale. L’homme primitif avait déjà réussi à distinguer le « moi » du « nous » collectif et ainsi élaboré les premiers éléments de la morale. Sa tribu était une entité dont il n’était qu’une partie. Il savait aussi que s’il était livré à lui-même, la nature hostile l’engloutirait. Aussi a-t-il appris à contrôler sa volonté suivant celle des autres. Ce qui est la base fondamentale de toute morale. Cette « éducation » de l’homme se poursuivra au fil des siècles.

Donc, du moment qu’une communauté existe, il se crée nécessairement des formes de vie, des usages, des mœurs qui, une fois reconnus utiles et devenus des procédés courants de la pensée, se transforment d’abord en habitudes instinctives, puis en règles de vie. Voilà donc constituée une éthique propre que les anciens, les gardiens de la coutume de la tribu, placent sous la sauvegarde des superstitions et de la religion ; c’est-à-dire sous la garde des ancêtres morts [2].

Les règles de vie ne sont pas toutes les mêmes chez les peuplades primitives. L’environnement, le climat, la présence ou non de voisins influent grandement sur l’élaboration de ces règles. Mais d’une façon générale, on peut affirmer que ces peuplades possèdent des « codes » non écrits, sauvegardés par la tradition, qui se scindent en trois grandes catégories de règles. Les premières maintiennent les formes établies pour assurer la recherche des moyens de subsistance du clan entier et pour chacun de ses membres en particulier. Elles déterminent les bases de la jouissance des biens appartenant au clan (eaux, forêts, terrains de chasse, embarcations, conservation du feu...). Les secondes fixent les droits et les rapports personnels (par ex. : les mariages, l’éducation, les soins prodigués aux vieillards, aux nouveau-nées) et le règlement des conflits aigus (actes de violence au sein même du clan, conflit avec des clans voisins risquant de tourner à la guerre). Les troisièmes forment les prescriptions — scrupuleusement observées — relatives aux superstitions, aux rites religieux liés à la chasse, aux saisons, aux voyages, etc.

Au fur et à mesure de l’évolution de la vie sociale, la notion d’équité dans les relations mutuelles prend une place de plus en plus grande. Dans chaque société, les désirs et les passions des individus se heurtent à ceux d’autres individus également membres de la société. Ces conflits auraient fatalement mené à la désagrégation de la société si la notion de justice n’était pas apparue. Par « justice », les primitifs entendaient le « rétablissement de l’égalité violée » [3]. Si l’égalité de deux membres de la société est lésée, elle doit être rétablie par l’intervention de la société. La vie du clan enseigne à l’homme la règle fondamentale de toute vie en société : ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’on te fasse, et contraint par divers moyens ceux qui ne veulent pas se soumettre à cette règle. Malheureusement, dans l’organisation du clan, cette règle ne s’applique pas au-delà du clan. On voit donc apparaître une distinction entre les rapports à l’intérieur du clan et les rapports avec les clans voisins.

La notion « d’étranger » va influer considérablement sur l’évolution de l’humanité et les transformations importantes (guerres, découvertes, progrès techniques, scientifiques...) ne manqueront pas de marquer l’ensemble des idées morales de chaque pays aux diverses époques. Mais cette étude de l’évolution de la morale en rapport avec les modifications de la vie sociale serait trop longue a développer ici [4].

Toujours est-il que, dès les temps les plus reculés, des penseurs se sont posés la question de l’origine des sentiments moraux et des idées morales qui empêchent les hommes de commettre des actes nuisant à leurs congénères ou, en général, affaiblissant les liens sociaux.

Les penseurs grecs

Les peuplades primitives ont élaboré un mode de vie social essentiellement fondé sur la coutume, c’est-à-dire l’habitude de vivre comme autrefois. La crainte des changements et l’inertie de la pensée forment ainsi le facteur principal des règles sociales établies. Quiconque voudrait s’en écarter tomberait aussitôt sous la vengeance des ancêtres et des esprits peuplant l’univers. Cette intimidation, mise au point par les sorciers pour conserver la coutume — et par là même leurs pouvoirs — va appeler toute une série de rites sacrés : on adore les puissances naturelles, on leur offre des sacrifices. La morale se fonde alors sur une espèce de « terreur sacrée » : l’adoration de ces forces devient une religion qui fixe et sanctifie les notions morales.

Les anciens Grecs ont longtemps vu dans le déchaînement des forces de la nature un signe des dieux. Il suffit de s’intéresser à leur mythologie ou de relire les grands classiques que sont L’Illiade ou L’Odyssée. Mais dès le VIIe siècle avant l’ère chrétienne, des penseurs ont cherché à fonder les notions morales non plus sur la seule crainte des dieux, mais sur la compréhension par l’homme de sa propre nature : respect de soi-même, sentiment de la dignité, connaissance de quelque but supérieur, intellectuel et moral. Plusieurs écoles se sont formées : les unes ont expliqué d’une façon naturelle le cosmos tout entier et, par conséquent, l’élément moral chez l’homme. Pour celles-ci, la connaissance découle de l’observation et de l’expérience. D’autres affirment que l’origine et la vie de l’univers ne peuvent pas avoir d’explication naturelle car le monde visible est une création des forces surnaturelles, c’est-à-dire des « entités » se trouvant en-dehors de ce qui est accessible à l’observation humaine. L’homme connaît l’univers par la spéculation abstraite : la métaphysique, qui a engendré de multiples écoles.

Parmi les nombreux philosophes qu’à abrités la Grèce antique, nous ne citerons que les plus célèbres sans entrer dans le détail de leur pensée : Protagoras, Socrate, Platon, Aristote, Epicure, les stoïciens. En dépit de leurs divergences dans les explications de la morale, tous les penseurs grecs ont été d’accord sur un point : ils ont reconnu les inclinations naturelles et la raison de l’homme pour source de ses aspirations morales.

Cette recherche philosophique s’est opérée du temps où les cités grecques étaient florissantes et prospères. Une vague d’invasions, des guerres successives plongèrent peu à peu ce « berceau de civilisation » dans la décadence. Et ce fut l’avènement d’une nouvelle puissance : de Rome, s’étendit dans toutes les directions l’État centralisé et pillard, où le bien-être des classes supérieures reposait sur le travail des peuples conquis, réduits en esclavage. Dans de telles conditions, il fallait s’attendre à un soulèvement, à une protestation.

La doctrine judéo-chrétienne

Cette protestation prend la forme du christianisme, la religion des pauvres s’insurgeant contre la débauche des riches

[5]. On connaît les enseignements du Christ : mépris du pouvoir et de la richesse, amour pour tous les hommes, amis et ennemis, égalité entre les hommes, etc. De tels arguments ne pouvaient que séduire les populations exploitées et meurtries par les guerres.

Cependant, à la différence des religions précédentes, le christianisme ne s’appuie pas sur des divinités vindicatives ou cruelles pour terrifier les hommes, mais « crée » un « homme-dieu-idéal » : le Christ aime tous les hommes sans distinction de race, de rang social. Il va jusqu’à l’acte d’abnégation le plus sublime : mourir sur la croix pour racheter les péchés de l’humanité. Voilà donc l’exemple à suivre. Historiquement, l’existence de ce charpentier de Galilée, Jésus, est controversée. Sans doute s’agit-il d’un agitateur quelconque qui a réussi à s’imposer comme guide moral d’une poignée d’opprimés. Mais, à la mort du chef, des disciples continuent de répandre son enseignement et forment la première « Eglise », c’est-à-dire un gouvernement d’« élus ». Comme dans les autres religions, il se crée au sein du christianisme un noyau d’hommes se voulant les gardiens de la doctrine du Christ. Et l’on voit ainsi des glissements s’opérer : à la bonté et au pardon préconisés par le fondateur du christianisme succèdent la cruauté et la persécution. Des alliances sont signées avec les rois. Si les premiers chrétiens sont morts persécutés, le christianisme n’en est pas moins devenu religion d’État. Les représentants de l’Eglise deviennent propriétaires de serfs et de terres. Le pouvoir de l’Eglise croît et, par son influence et sa richesse, elle aide à la constitution des États naissants. Pour punir toute résistance à son pouvoir, elle crée l’inquisition, dont on sait depuis à quels horribles méfaits celle-ci s’est livrée.

Nous voici donc loin de la forme primitive de la doctrine chrétienne qui avait introduit des éléments nouveaux de la morale. Si la fraternité et l’entraide sont communs à l’esprit de nombreux groupements, il n’en est pas de même pour la vengeance. Dans les tribus anciennes, réparation devait être faite. Mais les chrétiens, eux, doivent renoncer à la vengeance. Or, l’Histoire nous montre que ce principe est très vite répudié. Il en va de même du principe d’égalité. N’ont-ils pas usé et abusé de la formule égaux et frères... en Jésus-Christ

? Les Epitres de Paul dans le Nouveau Testament érigent en vertu chrétienne fondamentale l’obéissance aux autorités établies. Les maîtres doivent traiter leurs esclaves avec douceur

. Soutenant l’esclavage et prônant une soumission servile au pouvoir en place, l’Eglise va geler la société et empêcher tout essor moral pendant onze siècles, jusqu’aux premières insurrections dans les villes aux XIe et XIIe siècles [6], Et il faudra quinze siècles pour que certains écrivains, rompant avec la religion, se décident à reconnaître l’égalité des droits comme base de la société civile.

Pendant mille ans, l’Eglise affirme que ce que l’homme a de moral en lui provient, non pas de la nature qui ne peut que le pousser au mal, mais exclusivement de la révélation divine. Toute recherche des sources naturelles de l’élément moral chez l’homme est systématiquement écartée. La science grecque devient hérétique. Au XIe siècle, avec les révoltes des villes, naît le mouvement rationaliste. On redécouvre la géométrie, l’astronomie, la physique, la philosophie. C’est la Renaissance, d’abord dans les sciences, puis dans la vie en général et aussi dans les recherches sur l’essence et les bases de la morale. Abélard, Roger Bacon s’essaient à des explications rationnelles. Giordano Bruno est brûlé à Rome par l’Inquisition pour avoir publié un livre en faveur de la thèse de Copernic [7]. Galilée est contraint sous la torture à renier ses travaux. Le penseur et savant anglais, François Bacon, fonde une nouvelle méthode de recherche scientifique : la méthode inductive. Cette méthode part d’une étude minutieuse des faits de la nature pour en tirer ensuite les conclusions, alors que la méthode déductive part de spéculations abstraites faites à priori. Une telle transformation des sciences a naturellement des répercussions sur la science de la morale. C’est le point de départ d’une éthique rationaliste, c’està-dire fondée sur des bases scientifiques.

Les doctrines morales dans les temps modernes XVIIe et XVIIIe siècles

Il existe une certaine parenté entre la philosophie grecque et la science des temps modernes. Les deux tendances de l’éthique apparues dans la Grèce ancienne se rencontrent chez divers penseurs jusque vers le milieu du XVIIIe siècle et la plupart cherchent volontiers une explication surnaturelle à l’origine de la morale, appuyés en ce sens par l’Eglise, qui clame haut et fort que le monde est plongé dans le mal

.

Cependant, malgré les obstacles dressés par l’Eglise et l’État, la tendance nouvelle de l’éthique, qui cherche la source des idées morales dans l’homme et dans la nature qui l’environne, poursuit son chemin. Elle rend de plus en plus évident que les idées morales sont nées et se sont développées de façon absolument naturelle et font partie du sentiment social propre à l’homme et à la plupart des animaux.

Sans entrer dans le détail, nous ne citerons que les noms des savants, penseurs ou philosophes qui ont marqué cene période : Hobbes, Cumberland, Spinoza, Locke, Clarke, Shaftesbury, Leibniz, Hume et Smith. Ces hommes ont principalement marqué le courant anglais. En france, nous retiendrons les noms de Montaigne, Descartes, Gassendi, Bayle, La Rochefoucauld, La Bruyère, Helvétius, les Encyclopédistes, Montesquieu, Voltaire, Rousseau et Condorcet [8].

Toutes les doctrines morales nées et développées au cours de cette période s’efforcent de donner à l’origine de la morale une explication naturelle, purement scientifique. Elles réfutent toutes les prétentions de l’Eglise à rattacher la morale à la religion. Toutefois, des gens comme Hobbes et ses disciples n’admettent pas que la morale puisse découler de la nature même de l’homme. Ils la considèrent comme prescrite par une puissance extérieure. Et ainsi ils remplacent l’Eglise par l’État. Ce qui revient à dire que l’homme ne trouve son salut que dans un pouvoir central, strictement organisé qui empêche la lutte incessante entre les individus. Les autres considèrent que seule une large liberté de l’individu et une large possibilité accordée aux hommes de former entre eux des accords de toutes sortes permettra d’établir dans la société un ordre des choses nouveau, fondé sur le principe d’une juste satisfaction de tous les besoins.

Les doctrines morales au XIXe siècle

A la fin du XVIIIe siècle, la terreur de la Révolution française et le bouleversement général qui accompagne l’abolition des droits féodaux, tout comme les guerres qui font suite à la révolution, amènent de nombreux penseurs à chercher de nouveau les bases de l’éthique dans des principes surnaturels plus ou moins déguisés. La réaction politique et sociale s’accompagne dans le domaine philosophique d’une résurrection de la métaphysique. Celle-ci se manifeste d’abord en Allemagne avec Kant. Sa doctrine se situe à mi-chemin entre la philosophie spéculative des siècles précédents et la philosophie naturelle du XIXe siècle. Kant se fixe comme but de créer une éthique rationnelle absolument distincte de l’éthique empirique. Il pense découvrir les lois fondamentales de la nature, non pas en étudiant la nature humaine et en observant la vie et les actes des hommes, mais par la pensée abstraite. Il arrive ainsi à la conviction que c’est le sens du devoir qui constitue la base de la morale et non le sentiment d’utilité ou de sympathie et de bienveillance. L’éthique de Kant convient particulièrement à tous ceux qui, tout en doutant du caractère obligatoire des prescriptions de l’Eglise et des Evangiles, se refusent pourtant à se placer du point de vue des sciences naturelles. Mais, en définitive, l’éthique de Kant, si élevée soit-elle, ne répond pas à la question principale de l’éthique : l’origine du sentiment du devoir. Kant affirme que c’est la raison qui nous impose une loi morale et que le respect de cette loi est suscité par quelque « divinité ». Kant, pour proche qu’il soit de la métaphysique, ne contribue pas moins par sa réflexion à ébranler les fondements de l’éthique traditionnelle de l’Eglise et prépare le terrain pour une éthique nouvelle, purement scientifique.

D’autres penseurs allemands occupent dans l’histoire de la philosophie une place importante, tels Fichte, Schelling et Hegel. Tous penchent en faveur d’une philosophie métaphysique.

Au cours du XIXe siècle apparaissent trois nouveaux courants dans l’éthique :

le positivisme, élaboré par A. Comte, avec comme représentant en Allemagne, Feuerbach ;

l’évolutionnisme, c’est-à-dire l’idée du développement graduel des êtres vivants, des institutions sociales et des croyances, y compris les idées morales de l’homme. Darwin crée cette théorie, peaufinée par la suite par Spencer et Huxley [9] ;

le socialisme, c’est-à-dire la doctrine de l’égalité politique et sociale des hommes. Cette doctrine naît de la Révolution française et des théories économiques apparues à sa suite, sous l’influence du développement rapide de l’industrie et du capitalisme en Europe.

Ces trois doctrines exercent une forte influence sur l’évolution de la morale au XIXe siècle. Mais il n’existe encore aucun système éthique fondé sur les données de toutes ces doctrines à la fois.

Beaucoup de penseurs à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle commencent à entrevoir dans la justice la base de l’élément moral chez l’homme. Cette notion a du mal à s’imposer car, à côté de la notion de justice, existe le désir de dominer les autres et d’exercer son autorité. L’éthique moderne a donc pour tâche principale de rechercher, par l’étude philosophique, ce qu’il y a de commun entre ces deux catégories de sentiments contraires qui existent dans l’homme. L’éthique moderne doit nous aider à trouver non pas un compromis ou un accord entre eux, mais une synthèse de ces sentiments.

Les éléments pour cette nouvelle compréhension de la morale existent déjà. L’importance de la sociabilité et de l’entraide dans l’évolution animale et dans l’histoire de l’humanité peut être admise comme une vérité scientifique établie, exempte d’hypothèses. On peut ensuite considérer comme prouvé qu’à mesure que l’entraide devient, dans la société humaine, un usage établi, pratiqué pour ainsi dire instinctivement, cette pratique même conduit à développer le sentiment de la justice, avec son corollaire nécessaire : le sentiment d’égalité ou d’équité, et la capacité de contenir ses pulsions au nom de cette égalité.

Les idées de justice et d’égalité économiques se manifestent dans le socialisme dont les fondateurs sont Saint-Simon, Owen et Fourier. En même temps, ces idées pénètrent les milieux ouvriers qui se regroupent pour former l’Association internationale des travailleurs (A.I.T., 1864-1879). Trois propositions essentielles marquent ce mouvement, à la fois intellectuel et révolutionnaire :

l’abolition du salariat, celui-ci n’étant autre chose que la forme moderne de l’esclavage antique et du servage ;

l’abolition de la propriété privée des moyens de production, d’échange et de distribution ;

la suppression de l’État.

La réalisation de ces trois points est nécessaire pour l’établissement de la justice sociale.

Celui qui se rapproche le plus de la conception de la justice comme base de la morale est Pierre-Joseph Proudhon. Le mérite de Proudhon est d’avoir nettement dégagé la notion fondamentale qui découle de l’héritage de la Révolution française : la notion d’égalité, et par conséquent de justice, et d’avoir démontré que cette notion a toujours été la base de toute société, donc de toute éthique. Déjà dans un de ses premiers écrits [10], Proudhon identifie la justice avec l’égalité en citant l’ancienne définition de la justice : Est juste ce qui est égal, est injuste ce qui est inégal

. II aborde ce problème à diverses reprises dans son ouvrage Système des contradictions économiques ou philosophie de la misère et dans Philosophie du progrès, mais c’est surtout dans son œuvre parue en 1858, De la Justice dans la Révolution et dans l’Eglise, qu’il révèle l’importance énorme de l’idée de justice.

Proudhon se refuse absolument à construire sa philosophie du droit et de la morale sur une base religieuse ou métaphysique. Il faut, dit-il, étudier la vie des sociétés et en déduire ce qui leur sert de fil conducteur. Jusqu’alors, aucune doctrine n’avait osé proclamer l’égalité des hommes et l’égalité des droits économiques. Proudhon s’y est attaché, déjouant la censure napoléonienne. Il considère le sentiment de la dignité comme l’essence de la justice et la base fondamentale de la morale toute entière. Sentir, affirmer la dignité humaine, d’abord dans tout ce qui nous est propre, puis dans la personne du prochain, et cela sans retour d’égoïsme comme sans considération aucune de divinité ou de communauté : voilà le droit. Etre prêt en toute circonstance à prendre, et au besoin contre soi-même, la défense de cette dignité : voilà la justice

[11].

Proudhon considère que l’origine du sentiment de justice est un produit de l’évolution des sociétés humaines. Etudiant les contradictions dans l’histoire de l’humanité entre la notion de justice, inhérente à l’homme, et l’injustice sociale (maintenue par les autorités et les églises), il conclut que, même si la notion de justice est innée à l’homme, il aura fallu des siècles pour que l’idéal de justice devienne un principe fondamental de la législation, notamment dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789.

Mais Proudhon trouve déjà utile de compléter la justice par l’idéal, c’est-à-dire par l’aspiration à des actes d’un caractère idéal, ce qui fait, dit-il, que notre conception de la justice s’étend et s’affine sans cesse.

Proudhon a laissé derrière lui une œuvre considérable et des réflexions pertinentes qui forment les premiers jalons de l’anarchisme. Et surtout, depuis la parution de De la Justice dans la Révolution et dans l’Eglise, il est devenu impossible de bâtir une éthique sans prendre pour base l’égalité des droits de tous les citoyens.

Enfin, nous conclurons en citant M.-J. Guyau. Ce penseur français cherche à fonder l’éthique sur des bases purement scientifiques. Il expose sa théorie dans un ouvrage essentiel : Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction [12]. Il se propose de déterminer la porté, l’étendue et les limites d’une morale exclusivement scientifique, c’est-à-dire fondée sur les faits biologiques et sociologiques et non sur les sentiments et les préjugés ou sur une quelconque contrainte extérieure ou un devoir imposé du dehors. Guyau s’attache à dénoncer la confusion qui existe entre sanction morale et sanction sociale. D’une façon générale, on peut dire que cette étude de la morale préfigure ce que sera la morale en société anarchiste.

La morale en société anarchiste

L’anarchie est la forme que revêt une société fonctionnant sans autorité. C’est un projet social global qui cherche à promouvoir une civilisation réellement différente.

Les sociétés de type autoritaire se caractérisent essentiellement par trois aspects : leur forme politique (l’État), leur forme économique (la propriété) et leur forme morale (la religion).

Les anarchistes opposent à ce type de sociétés, une société sans État, fédéraliste, et gérée directement par les individus et les groupements sociaux, dont la règle économique est la suivante :

l’égalité économique et sociale de tous les individus ;

la possession collective ou individuelle des moyens de production et de distribution, excluant toute possibilité pour certains de vivre du travail des autres ;

l’abolition du salariat et du système d’exploitation de l’homme par l’homme.

La base éthique d’une telle société ne peut être qu’une morale libre de toute obligation oppressive et de toute sanction répressive, se fondant sur l’entraide et la fraternisation de tous les groupes humains.

Nous avons vu, en introduction de cette étude, que chaque division, chaque groupement constitué a sa morale propre ainsi que des notions bien différentes du bien et du mal. La morale anarchiste a ceci de particulier : elle n’ordonne rien, elle refuse absolument de modeler l’individu selon une idée abstraite, tout comme elle refuse de le mutiler par la religion, la loi ou le gouvernement. Elle veut laisser la liberté pleine et entière à l’individu.

Beaucoup ne verront là que douce utopie. Mais comme l’écrivait très justement Gaston Leval : L’utopie précède presque toujours les créations rationalisées. Dans le domaine social, elle n’est pas seulement fruit de l’imagination, elle est fille des sentiments les plus nobles sans lesquels tout est avili

[13].

Les anarchistes n’ont pas la prétention de changer la nature humaine. Ils n’espèrent qu’une chose : c’est que, avec une meilleure éducation, une conception plus saine des rapports des individus entre eux, les causes de friction iront en diminuant.

Car en société anarchiste, comme dans n’importe quelle société, des conflits surgiront. Cependant, la société libertaire reposant sur la parfaite égalité économique et sociale, la plupart des délits actuels n’auront plus de raison d’être. En outre, le fédéralisme permettant la libre association, il se formera au sein de la société une multitude de sociétés particulières. Chacun pouvant choisir le groupement qui lui plaît ou organiser avec ceux qui pensent comme lui une association reflétant leurs conceptions, les divergences ne pourront jamais atteindre un stade aigu et les difficultés s’arrangeront à l’amiable entre les intéressés.

Reste le cas des individus, qui malgré les facilités qu’offre l’organisation libertaire de la société, constituent un danger pour leur entourage. On s’efforcera de les rééduquer pour les rendre à la vie sociale.

Nous voyons déjà les critiques fuser de toutes parts : le projet anarchiste est certes attrayant mais irréalisable car seuls des êtres exceptionnels pourraient composer cette société. Pourquoi ?

Nous avons vu que tout homme normalement constitué éprouve le besoin impérieux de « faire quelque chose d’utile » pour lui-même, pour ses semblables, pour la société. Si la morale anarchiste présente des lacunes et des imprécisions, elle n’en témoigne pas moins de l’effort constructif en vue d’une société libre, égalitaire et fraternelle. Elle est une des conditions d’élévation à plus d’humanité

comme le disait G. Leval, à qui nous laissons le soin de conclure : Luttons pour plus de justice, pour la pratique de la fraternité, l’amélioration des relations humaines, le fonctionnement toujours perfectible d’une société humanisée. Que notre éthique soit aussi esthétique, celle de l’homme intégral, atteignant la plénitude de sa personnalité, dans l’harmonie et la noblesse de ses facultés les meilleures.

Pierre Kropotkine, L’État, son rôle historique, brochure éditée par la liaison du Bas-Rhin de la F.A.

Gaston Leval, L’humanisme libertaire, éditions du groupe Humanisme libertaire, et Pratique du socialisme libertaire, éditions du groupe Humanisme libertaire.

Jean Barrué, Morale sans obligation ni sanction ou morale anarchiste, éditions Les Cahiers du Vent du Ch’min.

Jean Grave, En société anarchiste, comment se conduira l’individu ?, éditions La Rue.

Elisée Reclus, L’homme et la Terre, éditions Librairie Universelle, Paris.

Michel Bakounine, Œuvres complètes, éditions Champ libre.

Pierre-Joseph Proudhon, Philosophie du progrès, Fonds Marcel Rivière, reprint Slatkine et Système des contradictions économiques ou philosophie de la misère (3 tomes), éditions du groupe Fresnes-Anthony de la F.A., Collection Anarchiste.

Volonté Anarchiste, Les anarchistes et le problème social, éditions du groupe Fresnes-Anthony de la F.A.

| Kropotkine - 1789-1793 : La Grande révolution | Kropotkine : Un géographe novateur |

[1] Cf. L’Entraide. P. Kropotkine, éditions de l’Entraide.

[2] Cf. Elie Reclus (frère d’Elisée) et son ouvrage : Les primitifs pour cette croyance que la grande multitude des morts surveille les vivants

.

[3] L’Ethique, P. Kropotkine, éditions Stock.

[4] On s’aperçoit que l’éthique (c’est-à-dire la a science des idées et des doctrines morales) touche à une autre science, la sociologie (c’est-à-dire de la vie et de l’évolution des sociétés).

[5] Beaucoup de similitudes existent entre le christianisme et le bouddhisme. Il semble que le christianisme n’ait été qu’une forme dérivante du bouddhisme (NDA).

[6] Cf. L’État, son rôle historique, P. Kropotkine.

[7] Contrairement à ce qu’affirmait l’Eglise, Copernic avait démontré que la terre n’était pas le centre de l’univers.

[8] Relire les pages de L’Ethique pour connaître ces différentes théories.

[9] Cette théorie a longtemps été mal interprétée dans le but de justifier le capitalisme et les excès engendrés par le système d’exploitation de l’homme par l’homme. Le darwinisme, ce n’est pas seulement la lutte pour l’existence de chacun contre tous, mais aussi des notions d’entraide, de ce que Darwin lui-même appelait la prédominance en l’homme de la sympathie sociale sur l’égoïsme personnel

(NDA).

[10] Qu’est-ce que la propriété ?, P.-J. Proudhon, éditions Garnier-Flammarion.

[11] De la Justice dans la Révolution et dans l’Eglise, édition de 1870, Tome 1, p. 216.

[12] Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction, M.-J. Guyau, éditions Fayard.

[13] Eléments d’éthique moderne. G. Leval, édition Civilisation libertaire.

PARTAGE NOIR

PARTAGE NOIR Itinéraire - Une vie, une pensée : Kropotkine, n°3 - Juin 1988

Itinéraire - Une vie, une pensée : Kropotkine, n°3 - Juin 1988