Accueil > PARTAGE NOIR - Brochures > Portraits > L’œuvre d’Errico Malatesta (1853-1932) > Errico Malatesta (1853-1932) - Pensiero e Votonta

Errico Malatesta (1853-1932) - Pensiero e Votonta

jeudi 27 mai 2021, par (Domaine public)

Quand l’occupation des usines métallurgiques à Milan et en Piémont (septembre) créa une situation unique jusqu’alors, Malatesta et ses amis, entr’autres Ettore Molinari qui avait déjà publié Fattori eronomici pel successo della rivoluzione sociale, comprirent la portée de cet événement, mais, comme toujours, les socialistes trahirent le mouvement et ouvrirent ainsi les portes à, la réaction fasciste. Déjà, le 17 octobre, Malatesta fut arrêté ; devant les lenteurs du procès, ses camarades prisonniers et lui firent la grève de la faim ; en riposte eut lieu l’explosion devant le théâtre de Diane (23-III-21), vengée depuis par des condamnations féroces contre les jeunes fauteurs de cet attentat. Dans le procès qui eut enfin lieu du 27 au 29 juillet 1921, Malatesta et tous ses camarades furent acquittés par le jury. On avait fait reparaître Umanità nova à Rome, le 14 mai, en quotidien ; il devint hebdomadaire à partir du n°183, le 12 août 22. La collaboration de Malatesta à cette série fut moins fréquente qu’à la première. Le due Vie (Les deux voies), extrait du journal en août 20 (15 p.) expose sa conception de la révolution sociale à un moulent où elle semblait être vraiment à portée de la main, mais ce moment passa...

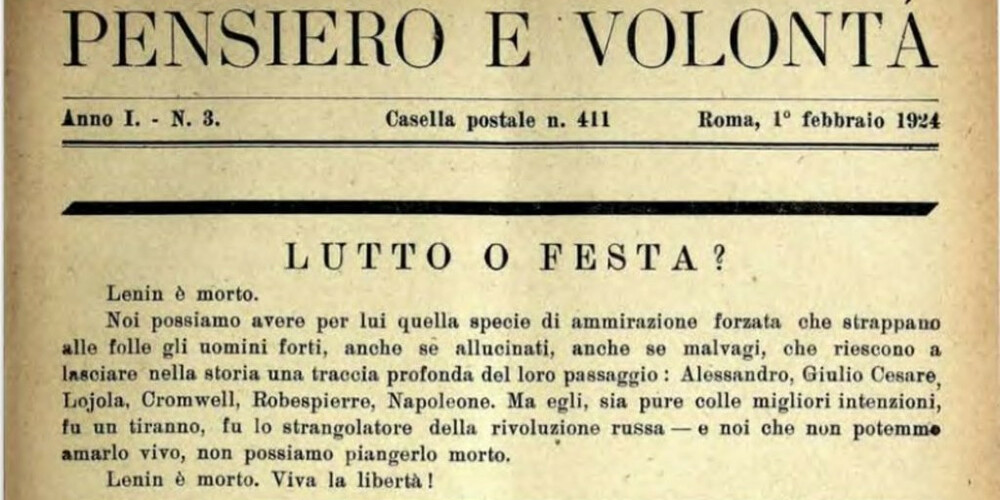

L’immonde fascisme mit la main sur Rome en novembre 1922, et l’agitation sociale, frappée dans toutes ses manifestations par des férocités bestiales sans nom, devint graduellement impossible. Néanmoins Malatesta sut encore faire paraître les 57 numéros dont beaucoup furent saisis, de sa belle revue Pensiero e Volonta, du 1er janvier 21 au 10 octobre 26, donc jusqu’au moment où tout organe indépendant fut supprimé en Italie. Cette revue contient beaucoup de ses articles les mieux réfléchis et les plus mûrs, ainsi que quelques souvenirs personnels sur Bakounine, Fanelli et autres. Depuis lors, jusqu’à cet hiver même, il écrivit un grand nombre d’articles que l’on trouve dans les journaux italiens de Genève, des États-Unis, etc., et qui restent jusqu’au dernier moment à la hauteur de ceux de Pensiero e Votonta. Seulement, au lieu d’encourager cet homme modeste, soit à réunir ses meilleurs écrits de son propre choix, soit à se concentrer en un effort plus étendu et d’écrire un livre, ce qu’il n’eut jamais le loisir de faire (ou les moyens de le publier), soit à écrire des souvenirs, il a eu à faire face jusqu’au dernier moment à des camarades soulevant devant lui ces éternelles questions d’un peu plus ou d’un peu moins d’individualisme, d’organisation, du pro et du contre de l’autorité et des dictatures, du syndicalisme, etc., et dans sa bonté et sa patience de propagandiste, il s’est toujours prêté à ces discussions oiseuses, mille fois résolues pour tout homme de quelque bonne volonté, mais toujours ouvertes pour ceux qui ne croient qu’aux solutions uniques et infaillibles de leur propre crû. A ces mesquineries s’ajoutaient ses souffrances physiques et morales, sa maladie chronique de la dilatation des bronches, son internement et isolement virtuels dans son logement, la vue de la misère morale de son pays qu’il avait vu du moins libre en esprit durant tant d’années, puis cet afflux de plaintes vulgaires qui savaient toujours pénétrer jusqu’à lui, tandis que les paroles libres qui se disent encore çà et là étaient soigneusement interceptées par la censure qui veillait sur ses moindres gestes. Il conserva sa sérénité quand même, jusqu’aux dernières lignes que je connaisse de lui, sa lettre à Bertoni du 30 juin 1932, alors qu’il se savait perdu. Mais il a dû beaucoup, énormément souffrir.

| Errico Malatesta (1853-1932) - Retour en Italie | Errico Malatesta (1853-1932) - Soixante années de vie intellectuelle et agissante |

PARTAGE NOIR

PARTAGE NOIR