Accueil > Editions & Publications > Itinéraire - Une vie, une pensée > Itinéraire - Une vie, une pensée n°12 : « Henry Poulaille » > Panaït Istrati

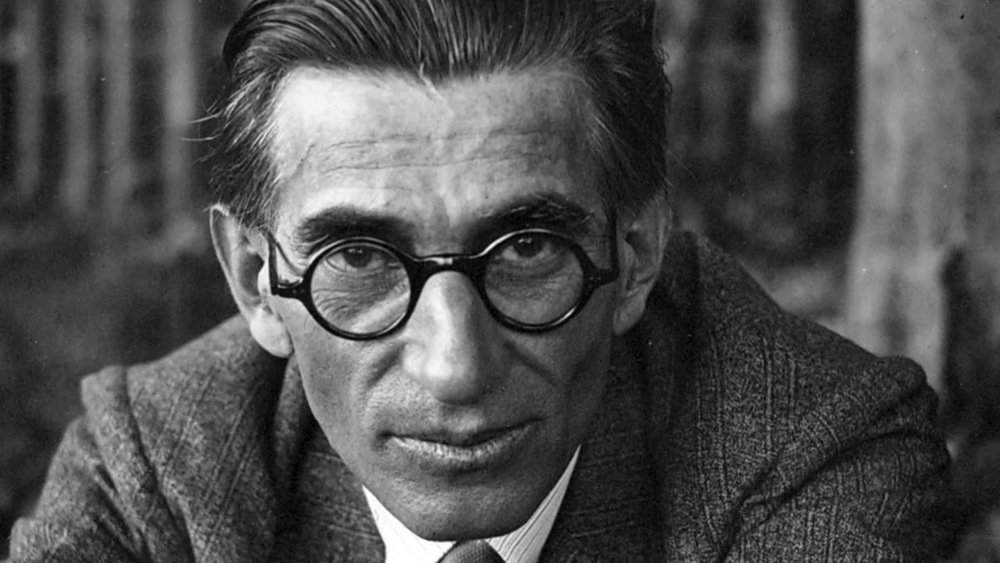

Panaït Istrati

mardi 17 janvier 2023, par (CC by-nc-sa)

Le 3 janvier 1921, dans le parc Albert-1er à Nice, un homme âgé de 37 ans tente de se donner la mort en se tranchant la gorge. Ce fait divers passa presque inaperçu et pourtant cet individu n’était autre que le Gorki des Balkans

, Panaït Istrati. Romain Rolland le présentera ainsi aux lecteurs français, le 15 août 1923, à l’occasion de la parution dans la revue Europe de son premier conte Kyra Kyralina.

Panaït Istrati est né le 24 août 1884 à Braïla, en Roumanie. Sa mère, Zoïtza Istrati, est blanchisseuse et son père, Gherassim Valsamis, Grec originaire de l’île de Céphalonie, vit de la contrebande du tabac dans la région. En 1885, il laisse femme et enfant pour retourner en Grèce où il restera jusqu’à sa mort. Le jeune Istrati est alors placé chez sa grand-mère maternelle à Baldovinesti, un hameau à la campagne, autrefois repaire de haïdoucs [1]. Il y côtoie ses oncles Dimi et Anghel. Sa mère peut ainsi se consacrer à son travail, à raison de trois à quatre maisons par jour. Bientôt, cependant, elle le reprendra et, la suivant d’un quartier à l’autre, il découvre la misère qui l’entoure. Chez lui, il n’est guère malheureux : brioche et œufs rouges à Pâques, porc à Noël et jouet de temps en temps. Les punitions corporelles et les injures ne lui sont connus que par ses voisins [2]. Ainsi la vie s’écoule jusqu’en 1891 où, à l’âge de 7 ans, il commence les quatre années d’enseignement primaire obligatoire à l’école n°3 de Braïla. Il redouble sa première année et, selon ses propres écrits, il est un écolier sage et médiocre. Dès ce moment, il gardera en mémoire tout ce qu’il vivra pour s’en servir plus tard dans ses livres. De cette enfance mouvementée, bien qu’heureuse auprès de sa mère, certains épisodes seront décrits, avec quelques modifications dans Oncle Anghel [3].

De 12 à 17 ans (1896 à 1901), il demeure à Braïla ou dans les environs, occupant de multiples emplois d’apprenti : garçon de cabaret et d’épicerie, pâtissier, mécanicien, serrurier et chaudronnier, pêcheur, ouvrier dans une usine de cordage... Cette instabilité, qui le pousse d’un métier à l’autre, lui permet de constater et de comprendre le drame social qui afflige sa classe : la servilité. Dès lors, il sera en révolte permanente contre l’autorité et en quête d’une justice absolue : à 14 ans, il se déclare prêt à agir pour que l’heure de la justice arrive sur cette terre

[4]. Cette période est également marquée par sa passion de lire et sa rencontre avec Mikhaïl Mikhaïlovici Kazanski, l’ami unique destiné à tout être humain

. Amitié qui durera neuf ans, seulement interrompue par la mort de celui-ci.

Le haïdouc de Braïla

Toujours à la recherche de nouveaux horizons et de rencontres, une autre période de sa vie tumultueuse s’ouvre avec les années de vagabondage. Au grand désespoir de sa mère, il part pour Bucarest avec Mikhaïl. Il y sera tour à tour valet d’étage, agent dans un bureau de placement, domestique. De ce moment date ses premiers contacts avec le mouvement socialiste. Il se liera également d’amitié, et pour longtemps, avec la famine, les poux et la misère. Des divergences de vue le sépare momentanément de Mikhaïl qui décide de partir pour la Mandchourie. Quant à lui, se retrouvant seul et sans argent, il gagne Giurgiu, un port danubien à la frontière bulgare, où il espère trouver du travail. Occasionnellement manœuvre déchargeant les wagons de sel, de dures conditions de vie l’accablent, qu’il évoquera dans Sarkiss [5] : Couché dans une baraque à moitié couverte, par un gel de 25 degrés, sans couverture, sans matelas, sur la paille. Tous les deux ou trois jours, un peu de pain avec du thé par la pitié des Arméniens.

Sa mère vient finalement le chercher et le ramène à la maison. Ce retour à Braïla le stabilise un peu et il apprend le métier de peintre en bâtiment. Pendant quelque temps, il connaît une vie heureuse. En 1905, la Révolution russe l’enthousiasme et le 24 janvier il participe à la grande manifestation de solidarité envers celle-ci. Cette même année le voit dispensé de service militaire après un mois de caserne. Le 12 décembre 1906, il part en Egypte rejoindre Mikhaïl et, de 1906 à 1912, il fera six fois le voyage aller-retour en Egypte et au Proche-Orient. En 1907, il y passe toute l’année. Ces années de vagabondage, ainsi que la mort de Mikhaïl, Istrati les racontera dans Méditerranée (Lever de soleil et Coucher de soleil, inclus dans le volume III de ses œuvres : Vie d’Adrien Zograffi). De retour en Roumanie en 1912, il participe au Congrès socialiste qui le nomme secrétaire du syndicat des dockers du port de Braïla. Atteint de tuberculose, il est hospitalisé.

Après une année passée au syndicat des dockers, Istrati décide de partir découvrir Paris. Le 25 décembre 1913, il foule le pavé parisien et commence un séjour de quatre ans au cours duquel il fait la connaissance de Georges Ionesco, un cordonnier roumain, activiste du mouvement socialiste roumain avant 1905. Il possédait un magasin de chaussures au 24, rue du Colisée et Istrati y séjournera un certain temps (une plaque commémore son passage). S’ennuyant à Paris, notre vagabond retourne à Braïla et exerce le métier de peintre en bâtiment, puis se lance dans l’élevage de porcs. La Première Guerre mondiale éclate et il se brouille avec le mouvement socialiste qui lui reproche d’être trop à gauche. En 1915, il épouse Jeannette Maltus, militante socialiste : très bonne oratrice, mais peu apte pour l’élevage des porcs

, écrira-t-il dans un texte autobiographique daté de mars 1923.

Son mariage n’est pas une réussite et, pour soigner sa tuberculose, il quitte seul la Roumanie en mars 1916 pour la Suisse. Il séjourne à Leysin et demeure pendant trois mois au repos complet. A 32 ans, Istrati apprend le français en se servant d’un dictionnaire afin de lire les classiques. Puis de nouveaux métiers, une déception amoureuse, la famine et la détresse, mais cette fois tout cela se déroulera à travers divers cantons helvétiques. En janvier 1919, malade, il est hospitalisé par la Croix-Rouge américaine au sanatorium de Sylvana-sur-Lausanne. Etant toujours animé par la passion de la lecture, un jeune journaliste [6] lui conseille Vies des hommes illustres, puis Jean-Christophe, de Romain Rolland. Il dévore les œuvres de cet auteur en quatre mois et, dès lors, lui vouera une admiration sans bornes, trouvant dans ses romans de quoi espérer en une humanité meilleure.

Le 20 août 1919, il lui écrit une lettre et l’adresse à l’hôtel d’Interlaken où Romain Rolland séjourne. Cette lettre qui lui reviendra le plongera dans un profond désarroi qu’il résume ainsi : Depuis 1919 — quand ma lettre me fut retournée avec la mention

parti sans laisser d’adresse

— et jusqu’en 1921, j’ai vécu deux années en vous lisant et en me demandant sans cesse : Est-il possible que cet homme n’ait pas voulu recevoir ma lettre ? Est-elle, vraiment, si laide l’existence ?. Et en un jour de triste janvier, d’autres peines y aidant, je me suis répondu :

Oui, elle est laide, finissons-en !

Ainsi arrive ce jour du 3 janvier 1921, à Nice, où écœuré par 25 ans de luttes avec la vie, il tente de se suicider. Parmi ses papiers, on trouve la lettre et Fernand Desprès, journaliste à l’Humanité, se charge de la faire parvenir à son destinataire. Romain Rolland, bouleversé par ce que lui écrit Panaït Istrati, lui répond le 15 mars. C’est le début d’une importante correspondance et d’une profonde amitié. Le 27 mars, l’Humanité publie le premier article d’Istrati, « Nicolaï Tziganou », épisode de la lutte révolutionnaire de l’époque passée à Braïla où, avec Stephan Gheorghïu, il organisa la grande grève des ouvriers portuaires. Les années qui suivent nous montrent un Panaït Istrati photographe ambulant sur la Côte d’Azur et en Normandie, ou peintre en bâtiment à Paris. Encouragé par Romain Rolland qu’il rencontre enfin en 1922, il va extirper du plus profond de lui son amour pour l’homme et raconter ce qu’il a vécu.

A 37 ans passé, avec seulement quatre années d’école primaire et une vie de vagabond rythmée par la misère, la faim et sa tuberculose qui l’oblige à de fréquents séjours en sanatorium, il réussit comme le souligne Michel Ragon (7) le prodige d’écrire dans une langue qui n’est pas la sienne dix-huit livres, témoignage d’une épopée populaire balkanique passionnante et que l’on ne peut en effet comparer qu’à l’œuvre sœur de Gorki

. Parmi ces livres, citons entre autres : Kyra Kyralina, Oncle Anghel, Présentation des haïdoucs, Les Chardons du Baragan, etc.

« Vers l’autre flamme »

En 1925, Henry Poulaille, voulant rompre le silence qui suit la publication d’Oncle Anghel crée un événement littéraire, le Prix sans nom, qui est attribué à Panaït Istrati. Celui qui fut pendant quelque temps son ami le décrit ainsi : Il était oriental sans s’en rendre compte à quel point ! D’une exubérance sans nuances (...). Il eut au moins autant d’amis qu’il put ensuite avoir d’ennemis — parfois ce furent les mêmes d’ailleurs... Il professait l’amitié mais un peu comme un prophète, très égocentriquement. Se prenant à ses propres paroles, mais les oubliant aussitôt... Istrati, s’il avait bien des défauts, comme homme et comme auteur (...), avait aussi du génie

.

Le 15 octobre 1927, invité aux fêtes du Xe anniversaire de la révolution d’Octobre, il part pour Moscou en compagnie de l’ambassadeur d’URSS en France, Christian Rakovsky. De cette date au 15 février 1929, il va parcourir ce pays de long en large, d’abord avec une délégation officielle qui lui permettra de rencontrer Victor Serge et Maxime Gorki, puis en compagnie de Nikos Kazantzaki, écrivain grec, qui sera son compagnon de route à travers l’URSS à la recherche d’une humanité meilleure

. Son enthousiasme est complet...

Après un bref séjour en Grèce où il est inculpé pour discorde sociale et agitation communiste

, il retourne à la découverte de l’URSS avec son ami Kazantzaki, de Mourmansk au Caucase, de l’Ukraine à l’Astrakan. Eloigné de la délégation officielle, il s’apercevra en cette armée 1928 de la réalité de la terrible collectivisation des campagnes. Il connaîtra sous son vrai jour la patrie du socialisme où règnent les exploiteurs du peuple

, ces poux qui dévorent la révolution

.

De retour à Paris, il ne peut se taire et décide de transcrire ce qu’il a vu. Le 20 mai 1929, il annonce à Romain Rolland dans une carte postale qu’il a terminé le premier volume de la trilogie Vers l’autre flamme : Ami, j’ai cassé la vaisselle !

. En octobre, sort le premier volume. Ce sera, écrit-il, un terrible pétard dans toute l’Europe, car ces volumes sont, comme leur titre l’affirme : feu et flamme !

Dès lors, la gauche française dans son ensemble va le renier et le poursuivre de calomnies. Henri Barbusse orchestrera une violente campagne de presse qui l’accusera de trahison. En juin, il rencontre une dernière fois Romain Rolland qui décidera d’arrêter toute correspondance en 1930, désapprouvant ses écrits de retour d’URSS (ils la reprendront en 1934).

Les dernières années de sa vie, Panaït Istrati poursuivra son œuvre littéraire avec la publication du Pêcheur d’éponges, Tsatsa-Minnka, La Maison Thüringer, Le Bureau de placement. Attaqué de toutes parts, se retrouvant seul, il retourne à Braïla en 1930. Deux ans plus tard, il fera une tournée de conférences (« Les arts et l’humanité d’aujourd’hui ») à Vienne, Munich, Cologne... De sanatorium en sanatorium, en 1935, après que les éditions Rieder aient fait faillite et eût cessé le paiement de ses droits d’auteur, il gagnera son pain comme lecteur de manuscrits dans une maison d’édition populaire. Gravement malade, il décédera le 16 avril 1935 à Bucarest où il fut enterré sans service religieux au cimetière Bellu.

Aujourd’hui son œuvre littéraire est reconnu comme étant celle d’un grand écrivain de langue française, hélas ! pratiquement inconnu en Roumanie, et il restera ainsi que l’a décrit Nikos Kazantzaki : Panaït Istrati n’est ni communiste, ni bourgeois, ni ouvrier, ni intellectuel. Il vit en deçà des étiquettes éphémères de la phraséologie contemporaine. Il est l’âme qui, dans le corps humain, se bat pour la liberté

.

| Neel Doff | Émile Guillaumin |

[1] Bandits de grand chemin et personnages de légende dans l’histoire roumaine.

[2] Panaït Istrati, Le Pèlerin du cœur (souvenirs), éd. Gallimard, 1984.

[3] Panaït Istrati, Oncle Anghel, éd. Gallimard, 1992.

[4] Id., Le Pèlerin du cœur, op. cit.

[5] Des Arméniens y faisaient alors commerce et l’un d’eux s’appelait Sarkiss. Ce texte autobiographique fut écrit en 1932 à Bilhoven (Pays-Bas) chez l’écrivain hollandais A. M. de Jong.

[6] Josué Jehouda, écrivain et journaliste, avec lequel il a écrit La Famille Perimutter.

PARTAGE NOIR

PARTAGE NOIR

Itinéraire - Une vie, une pensée n°12 : « Henry Poulaille »

Itinéraire - Une vie, une pensée n°12 : « Henry Poulaille »