Accueil > PARTAGE NOIR - Brochures > Hongrie > La Commune hongroise et les anarchistes (21 mars 1919-7 août 1919) > IV - La Commune hongroise et les anarchistes (1919) : La production industrielle

IV - La Commune hongroise et les anarchistes (1919) : La production industrielle

mardi 3 septembre 2019, par (autre)

Dès sa constitution définitive, en 1890, le parti social-démocrate, fondé par des autrichiens ou des magyars germanisés se réclama des plus orthodoxes principes marxistes et déclara n’être qu’un instrument de classe destiné à battre en brèche, sans défaillance ni compromission, le capitalisme national. Malgré ses assertions, il fit constamment appel à la bourgeoisie et, pour acquérir à ses membres quelques sièges parlementaires ou municipaux, ne craignit pas de s’allier tantôt avec les radicaux et démocrates des villes, tels que le ministre Kristoffy, tantôt avec les agrariens hostiles à la socialisation des terres. Dans leurs manifestations, les socialistes s’affirmèrent internationalistes et partisans du droit des minorités à librement disposer d’elles. Cependant, pour s’attirer la sympathie des boutiquiers et de la petite noblesse, avant et pendant la guerre, ils se rangèrent du côté des chauvins. Insoucieux du sort misérable des nationalités, ils préconisèrent le centralisme administratif, la prépondérance de Budapest et des intérêts hongrois sur les villes provinciales et les besoins des races soumises.

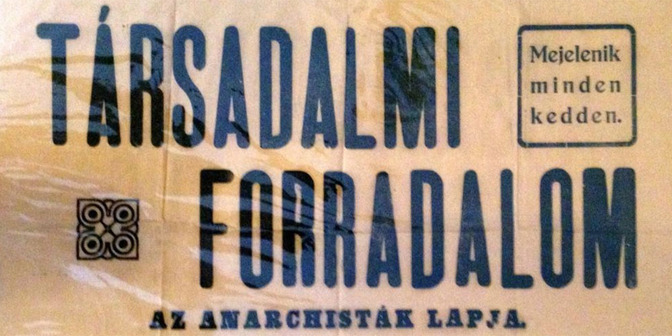

En face de ces révolutionnaires d’antichambre se dressa le comte Ervin Batthyany. Batthyany, qui s’était lié d’amitié avec Kropotkine, fut l’instigateur du mouvement anarchiste hongrois contemporain. Possesseur d’immenses domaines en Pannonie, il distribua ses terres aux journaliers et partagea leur vie quelques temps. Il édita dans la ville de Szombathely un périodique libertaire Terstversèg (Fraternité). Dans sa propagande, comprenant que l’anarchisme, pour se réaliser, doit s’appuyer sur toutes les manifestations sociales en les renouvelant, il s’entoura de syndicalistes, de coopérateurs, de communalistes. En 1907, il se rendit à Budapest où il mit sur pied un hebdomadaire Tarsadalmi Forradalom (La Révolution sociale) qui, sous divers noms, vécut jusqu’à la chute du régime des Conseils.

Pour subvenir aux besoins financiers de cet organe et accroître d’une manière scientifique son agitation, s’organisa, en Hongrie, l’Union des Socialistes Révolutionnaires se revendiquant des principes émis au Congrès anarchiste International de 1907 et dont les membres entrèrent par la suite dans le Cercle galiléen. La Révolution Sociale entra violemment en lutte avec le Nepzava, quotidien officiel du parti socialiste contre lequel s’insurgèrent de même en 1918-1919 les communistes. Les social-démocrates prétendaient en effet subordonner l’activité des syndicats à celle de leur parti et contraindre les adhérents des organisations ouvrières à rejoindre leurs sections politiques.

Le premier congrès des syndicats hongrois se tint en 1899. Le Comité d’initiative provisoirement désigné réclama la fédération des guildes de métiers, l’ouverture de bureaux de placement. Par la suite, lorsque le mouvement syndical fut coordonné, on nomma un Conseil de onze membres chargés d’assister les syndiqués en justice, de dresser les statistiques du travail, de publier les journaux corporatifs, de préparer les congrès. Les Fédérations restaient entièrement autonomes dans leur cercle corporatif, mais elles se trouvaient soumises dans leurs rapports avec les autres syndicats aux décisions du Conseil que cinq Inspecteurs étaient chargés de faire respecter.

Les syndicats, souvent dissous par ordre gouvernemental, se transformaient alors en sociétés secrètes. Et cette métamorphose se réalisait d’autant plus facilement que les syndicats autorisés ne devant pas posséder de fonds de grève se doublaient toujours d’une organisation clandestine munie d’une trésorerie échappant au contrôle de la police. La puissance du syndicalisme hongrois s’accrut vite. En 1902, les syndicats industriels comptaient dix mille syndiqués. Trois ans après, le nombre de leurs membres atteignait 53 169, il passait successivement de 136 000 en 1910 à 159 884 en 1917, 721 437 en 1918 et 1 421 000 durant la Commune.

Mais à cette époque, les syndicats comprenaient non seulement comme jadis les travailleurs des industries lourdes (filatures, constructions mécaniques, bâtiments), mais ceux de toutes les industries, à l’exception de l’agriculture. Des syndicats de guildes et de bonnes d’enfants voisinaient donc avec des syndicats de tisserands et de corroyeurs. Cette augmentation du chiffre des syndiqués s’explique par la tendance des communistes à ne s’intéresser qu’aux ouvriers organisés.

Bela Kun déclarait à ce sujet, le 14 mai 1919 : L’appareil de notre industrie repose sur les syndicats. Ces derniers doivent s’émanciper davantage et se transformer en puissantes entreprises qui comprendront la majorité, puis l’ensemble des individus d’une même branche industrielle. Les syndicats prenant part à la direction technique, leur effort tend à saisir lentement tout le travail de direction. Ainsi, ils garantissent que les organes économiques centraux du régime et la population laborieuse travaillent en accord et que les ouvriers s’habituent à la conduite de la vie économique. C’est le plus efficace moyen d’annihiler la bureaucratie de l’organisation. Jamais le syndicalisme n’a possédé l’importance qu’il a de nos jours. Sa nature n’est pas politique ; sa mission sera d’organiser et contrôler la production. Il peut atteindre un développement extrême. Il a du reste pris une extension considérable depuis octobre 1918.

Ervin Szabo, conservateur de la Bibliothèque Municipale de Budapest, fut le théoricien du syndicalisme libertaire. Traducteur des œuvres de Marx, il comprit la nocivité des tendances politiciennes et de la philosophie matérialiste du sociologue allemand. Ne s’intéressant qu’à l’organisation économique, il voulut inculquer au mouvement syndical une inclinaison anarchiste, le goût de la violence méthodique. Il s’adonna surtout à l’éducation idéaliste des ouvriers auxquels il apprit à lutter en vue d’obtenir non seulement une amélioration de leur sort, mais la maîtrise totale de la production et de la répartition des richesses, Szabo s’opposait aux prédicants réformistes du syndicalisme. Il leur reprochait de s’en tenir à la lettre au Capital, d’être opportunistes et parlementaires. Il les blâmait d’obéir aveuglément aux décisions socialistes et de se désintéresser des questions sociales, de réclamer le suffrage universel et de ne pas s’indigner des exactions patronales. Ervin Szabo mourut pendant la république de Karolyi. Ses disciples, les anarcho-syndicalistes, entrèrent tous dans le parti communiste. Ce furent eux qui réclamèrent, dans les relations commerciales à l’intérieur du pays, la disparition du numéraire capitaliste sous ses divers aspects. Ils voulaient simplement que dans la période post-révolutionnaire, chaque travailleur pût obtenir dans les magasins de vente les objets nécessaires à son entretien sur la seule présentation de la carte syndicale. Ils espéraient, par ce moyen, contraindre les bourgeois à apprendre un métier utile, à se confondre avec le prolétariat organisé, et en même temps, retirer aux ouvriers leur aveugle confiance dans la puissance acquisitive et productrice de l’argent.

Par le décret n° 9, les Conseils ordonnèrent de communaliser ou socialiser, sans dédommagement pour les anciens propriétaires, les usines employant plus de vingt ouvriers ou susceptibles d’en occuper un nombre semblable.

Cet arrêté fut immédiatement appliqué. D’ailleurs, les employés des importantes fabriques s’étaient emparés depuis longtemps des machines et groupés en soviets. Un conseil ouvrier de trois à onze membres, selon les entreprises, élus au scrutin direct et secret se chargeait de l’administration de l’usine. L’ensemble des travailleurs conservait le droit de révoquer les délégués au Conseil. Le Conseil d’usine protégeait les machines contre le sabotage ou le cambriolage. Provisoirement, tant que l’économie nationale vacillait, il dirigeait la production. Il avait pour principale mission de maintenir la discipline du travail et d’assurer l’application des usages professionnels. Par suite de l’instabilité des délégués, on ne pouvait leur confier l’entière direction de l’usine. Délivrés du travail physique, retirant de leur fonction une influence qu’ils désiraient conserver pour ne pas s’aliéner la sympathie des électeurs, ils autorisaient un relâchement continu dans la discipline et la production individuelle diminuait. A côté d’eux se trouvaient les commissaires à la production nommés directement par le Conseil Economique ou par le Commissariat de la production sociale. C’étaient des ingénieurs entourés de la confiance des travailleurs ou des ouvriers spécialisés aidés de techniciens. En accord avec le Conseil d’Usine, ils exécutaient les décisions techniques des soviets départementaux, des syndicats ou du Conseil Economique. Ils assuraient la production. Ils remplaçaient les anciens directeurs et possédaient une autorité purement technique. Dans la fabrique, ils représentaient la collectivité comme le Conseil représentait le personnel. En cas de litiges, celui-ci devait suivre les ordres des commissaires jusqu’à ce qu’interviennent les résolutions des autorités économiques.

Sur le modèle des trusts américains, pour intensifier la production, on concentra les usines d’une même branche. Ces Centrales, dotées d’une direction technique unique, achetaient les matières premières, plaçaient les ouvriers, décidaient des formes de l’activité industrielle. Pour obtenir les objets bruts ou mi-ouvrés à traiter elles s’adressaient aux offices de Matières soumis d’abord au Commissariat de la Production Sociale, puis rendus autonomes. Ces offices étaient dirigés par un Conseil de Distribution formé d’individus désignés à ce poste par les syndicats intéressés. Les distributeurs répondaient de leurs actes devant le Conseil Economique et les Syndicats. Dans chaque département un Conseil départemental réglait la vie économique de la région, prévoyait les besoins de la population, présentait aux compétences les réclamations, veillait à l’exécution des travaux publics.

Le Conseil Economique Populaire, composé de soixante membres présentés par les syndicats, les conseils départementaux, les coopératives de production et de consommation, discutait et résolvait les questions d’ordre national. Au début du régime, les commissariats avaient simplement poursuivi l’œuvre et pratiqué les méthodes des anciens ministères bourgeois. Afin d’éviter qu’on ne prenne sur des sujets semblables des décisions contradictoires, le Congrès des Conseils, en juin 1919, décida de réunir les commissariats dans le Conseil Economique dont ils ne formèrent désormais que des départements. Ainsi furent établis les départements de la répartition de matières premières, du Commerce Extérieur, de la production sociale, de l’Agriculture, des Finances, de l’Alimentation, des Transports, du Contrôle, des Constructions, du Travail et de la Prévoyance sociale. Quatre présidents désignés par le Congrès des Soviets eurent le titre de commissaires. Avec les directeurs des six autres départements, ils composèrent le Directoire Economique, responsable devant le Congrès et destiné à exécuter les décisions du Conseil Economique. Le Directoire fut aidé dans sa tâche par le Conseil de l’Economie rurale, composé de quarante membres élus au suffrage direct par les paysans, les forestiers, les aubergistes campagnards et par le Conseil Technique recruté parmi les artisans spécialisés, les membres de syndicats et des coopératives de production. Un tailleur de pierres, Désiré Bokanyi, le secrétaire général du syndicat des métallurgistes, Antoine Dovcsak et Jules Hévéri veillèrent particulièrement à la production industrielle.

Malgré cette centralisation économique et cette intégration, la production industrielle diminua.

En 1913, on extrayait 10 millions de tonnes de charbon et le rendement quotidien d’un bon mineur atteignait 8,02 qu. m. En juin 1919, la production journalière du mineur n’était que de 4 qu. m. En 1914, la Hongrie fournissait en moyenne 20 wagons de lin par mois ; durant la Commune, seulement six wagons. En 1915, les brasseries donnaient 3 054 161 hectolitres de bière. Pendant les cinq mois de la « dictature » elles ne fournissaient que 208 000 hectolitres. Soixante-quinze mille ouvriers travaillaient dans la métallurgie en 1919 contre environ cinquante-quatre mille en 1914. Néanmoins, leur production mensuelle dans l’ensemble des branches n’était que de 80% de celle d’avant guerre. L’un des présidents du Conseil Economique, Varga, déclarait avec franchise au Congrès des Soviets, le 15 juin : Le rendement du labeur personnel a diminué de 50 % en comparaison avec le temps de paix. Pour l’industrie, cette réduction atteint 30 % dans la fabrique de machines Lang, 75 % dans la fabrique d’ascenseurs de Mathyasfold. Elle est moindre dans les entreprises où l’activité des ouvriers se borne à utiliser les machines comme dans l’industrie chimique et les minoteries.

Cette chute eut pour causes évidentes la mobilisation générale des travailleurs et le relâchement de la discipline.

Quand au lendemain de la proclamation de la Commune, on sentit la nécessité de constituer une milice volontaire pour protéger la Révolution des attaques de l’Entente, l’élite des ouvriers partit au front. Les autres formèrent des centuries armées chargées de maintenir l’ordre dans les usines et de continuer le travail. Le 2 mai 1919, ce furent les 18 centuries syndicales de Budapest qui repoussèrent les Roumains de Szolnok et brisèrent leur première offensive. On conçoit que la production industrielle de ces hommes alertés à chaque instant, plus disposés à manier le fusil qu’à diriger les machines, fut réduite.

En outre, dans les usines, les Conseils, dans le dessein de conserver les suffrages des électeurs, négligeaient d’assurer la discipline du travail et autorisaient avec la réduction des heures de labour la diminution de la production. Varga le constatait amèrement : Si nous cherchons les causes de cet amoindrissement, nous ne les trouvons pas dans la pénurie de combustibles ou de matières premières, mais dans la suppression de la contrainte capitaliste. Dans la production capitaliste, l’ouvrier travaillait forcément, car s’il ne produisait pas le travail convenable, on le jetait à la porte. Maintenant, nous avons détruit cette discipline. Un ordre librement accepté s’établit. Malgré cette amélioration, le mal existe encore. La disparition du système du travail aux pièces et la pratique du travail horaire diminuent également le rendement des travailleurs d’élite. Trop d’ouvriers n’ont pas cette conscience socialiste qui naîtra dans les générations prochaines. Ils ne comprennent pas encore que chacun doit travailler autant qu’il le peut et consommer selon ses besoins stricts. La force musculaire et l’habileté diffèrent selon les individus. Les ouvriers ne pratiquent pas le véritable communisme fraternel et libertaire. Ils s’en tiennent aux conceptions surannées de l’égoïsme capitaliste.

Varga, pour remédier à ces multiples inconvénients, préconisa le retour au système du paiement à la tâche et des sanctions corporatives. Ces moyens nous semblent insuffisants et contraires au but qu’ils se proposent.

Le travail aux pièces est un système autoritaire et injuste, car il avantage les ouvriers robustes au détriment des moins doués. Les travailleurs sont rétribués selon leurs œuvres et non selon leurs besoins. Il existe, en outre, des travaux que l’on ne peut fragmenter. La surveillance d’une machine ou la composition d’une « étude » artistique exige un effort continu d’attention, une fixation de pensée difficiles à détailler. Dans les métiers où cette analyse s’effectue néanmoins, les ouvriers intéressés à produire beaucoup en peu de temps ne prêtent guère de sollicitude à leur ouvrage dont l’exécution manque de « fini ». Travaillant au maximum dans un laps d’instants toujours plus réduit, afin d’obtenir un gain supérieur, ils s’épuisent rapidement la santé ou prennent en dégoût leur tâche. Ils ont donc une tendance au chômage volontaire et dilapident ainsi ce qu’ils croyaient avoir acquis. Par l’entrepreneur qui, pour un salaire élevé, reçoit de médiocres fournitures et par le salarié qui gaspille ses forces dans l’espoir d’une meilleure rétribution dont il jouit mal, le travail à la tâche doit être économiquement condamné.

Varga recommandait aussi l’usage de sanctions corporatives variables, selon l’importance du relâchement de la discipline du travail. Les unes, comme l’admonestation par le Conseil d’Usine, l’affichage du nom, le changement d’affectation étaient surtout d’ordre moral et ne blessaient l’individu que dans sa réputation d’artisan. Les autres, comme la réduction du traitement, le renvoi de l’usine ou l’exclusion du syndicat atteignaient le délinquant dans son existence même puisqu’elles le contraignaient, dans le pire cas, à changer de métier.

Ces moyens coercitifs étaient d’une pratique délicate et peu recommandable. Ils incitaient plutôt les ouvriers à s’insurger contre le régime et à regretter l’époque capitaliste où du moins l’on pouvait librement crever de faim.

Varga reconnut lui-même la supériorité d’une propagande idéologique aux méthodes de contrainte. Il ne se rendit pourtant jamais compte que la propagande, dans cette conjecture, n’est qu’un palliatif inefficace. Ce que l’on eût dû faire, durant la Commune, ce n’était pas modifier l’échelle des sanctions destinées à maintenir l’ordre, c’était changer l’ordre lui-même. A la discipline externe, autoritaire, rigide, substituer une discipline acceptée librement par ceux qui l’établissent.

Les communistes auraient dû généraliser dans les industries où son usage eût été reconnu bon, la coopération de main-d’œuvre. Dès maintenant, dans la France bourgeoise, cette association se développe. En Alsace, dans certaines fabriques de pièces mécaniques, à Paris et dans le Centre, dans quelques typographies, dans les services correspondanciers de maintes banques d’affaires, au su ou à l’insu de l’entrepreneur, les ouvriers se groupent spontanément, se surveillent eux-mêmes, se distribuent le travail selon les qualités de chacun et reçoivent un salaire collectif qu’ils répartissent à la fois selon le travail et les besoins. Le labeur se divise de la sorte rationnellement et équitablement. Les individus, libérés du joug du contremaître ou du chef de section accomplissent la tâche qu’ils ont volontairement choisie en connaissance de leurs aptitudes. La judicieuse répartition des gains effectuée au su de tous ne suscite pas ces jalousies sournoises qui s’éveillent dans les administrations où chacun, ignorant le traitement de son camarade, s’imagine être moins favorisé que lui par le patron. Proportionnellement à ses qualités professionnelles et à ses charges individuelles, chaque coopérateur se voit rétribué.

Il en résulte aujourd’hui même deux conséquences notables pour les économistes comme pour les anarchistes :

On constate que la discipline que s’impose de plein gré les coopérateurs est nettement plus rigoureuse que celle exigée par le patron. C’est que l’intérêt technique se place en jeu et que personne n’a plus à redouter les mesquineries administratives de surveillants stipendiés à cet effet. La seule autorité que les coopérateurs reconnaissent avec raison dans leurs travaux est la compétence technique des mieux qualifiés d’entre eux. Et parce que ces travailleurs ont à cœur de mener à bien une tâche où leur profit immédiat est engagé, le rendement de leur production se trouve supérieur en quantité et qualité à celui des autres salariés.

| III. La Commune hongroise et les anarchistes (1919) : La communalisation des objets de consommation | V - La Commune hongroise et les anarchistes (1919) : Les transports |

PARTAGE NOIR

PARTAGE NOIR