Accueil > Editions & Publications > Les Hommes du jour > Les Hommes du jour n°245 du 28 septembre 1912 - Gaston Montéhus > Gaston Montéhus (1872-1930)

Gaston Montéhus (1872-1930)

lundi 21 février 2022, par (Domaine public)

« En 1908, Victor Méric lance, avec Henri Fabre, la collection Les Hommes du jour annales politiques, sociales, littéraires et artistiques, une revue mi-politique, mi-satirique, à la verve libertaire, appelée à un succès durable. C’est l’article que Henri Fabre consacra à Gaston Montéhus en 1912, que nous mettons en ligne aujourd’hui. » Partage Noir

Mon dégoût du caf’-conc’ m’a privé, jusqu’ici, de la joie d’applaudir Montéhus dans son répertoire.

Il est des gens qui aiment à rire, à rire aux larmes. Seuls les spectacles profondément émouvants parviennent à m’intéresser.

En somme, le monde peut se synthétiser en deux types : Jean qui pleure et Jean qui rit. Je suis Jean qui pleure.

Les idioties chantées et débitées par nos princes du rire, inepties qui font surgir en cascades les plus inattendus borborygmes — signes de joie, paraît-il — et qui dessinent sur les faces d’inexprimables rictus, créent en moi un sentiment de gêne, de pitié hautaine, de tristesse insurmontable.

Ah ! plaignez le pauvre angélique !

J’ai tenté pourtant, de me faire une raison. J’invoque, tour à tour, chacun des arguments qui expliquent, légitiment ces contorsions joyeuses et la réunion de cohues se délectant à l’audition des Petits pois ; je ne parviens pas à surmonter, à vaincre cette naturelle répulsion.

Je sais. Il n’est pas aisé de créer un genre, un répertoire à la fois intéressant et amusant. Aussi, j’accorde aux artistes qui s’ingénient et se dépensent en efforts vraisemblablement louables, les circonstances atténuantes, et je m’incline devant leur labeur. Ma sympathie pour leur personne est parfois grande. Qu’ils m’excusent cependant si je ne puis l’élever jusqu’à leurs productions.

Au concert, aucun artiste ne trouve grâce devant mes yeux effarés. Pourtant, pardon ! je fais exception pour les équilibristes, dont j’admire la souplesse, l’audace et la ligne dont le clown burlesque vient accentuer la beauté.

A part ça, ma pitié s’étend sur toutes les créatures. Sur les chanteuses rutilantes et recrépies à plus faim. Sur les « hommes du monde » — en habit, je vous prie — qui, plastron émaillé, fleur liliale à la boutonnière, gargarisent sur le plateau des romances... propices à faire se pâmer la petite crémière incandescente en rupture de camembert et la vierge folle en délire.

Que voulez-vous, je suis ainsi. Les « chansons » Polin, mime appréciable, de Dranem, bouffon de barrière et Tabarin de boulevard, de Fragson, élégant et sentimentalement lamentable me paraissent bêtes à en pleurer.

Je n’aime que la chanson gaie ou puissante, celle qui amuse, émeut — mais éduque.

Le public du caf’-conc’ me fait bien de la peine — mânes de Laforgue, tressaillez ! J’y vois ce brave camarade inconscient et inorganisé, quelquefois avec ses marmots et inséparable de sa moitié,

... Viens, poupoule, viens !

le samedi, se rincer les yeux et charmer ses oreilles aux décors très souvent féeriques et à l’audition de Mansuelles dingos.

J’entends le chœur des cabots : « On donne au populo, pour son argent, la nourriture qu’il aime ! » Possible. Je n’en reste pas moins navré qu’aucun effort ne soit tenté pour élever son âme et ses pensées.

La pauvreté de la chanson au concert rend plus sensibles encore les tentatives d’autrefois pour nous doter d’une muse puissante et belle. Depuis Pierre Dupont, Eugène Pottier, dont les larges œuvres seront longtemps chantées par un peuple en marche vers une civilisation plus humaine, nous avons eu des chansonniers portant haut la probité intellectuelle et la richesse d’émotions.

Hier, Jean Richepin il n’était pas encore tombé à l’eau en passant sur le pont des Arts — sonnait, avec la Chanson des Gueux, le rude tocsin des rébellions latentes :

Là-bas, c’est le pays de l’étrange et du rêve,

C’est l’horizon perdu par-delà les sommets,

C’est le bleu paradis, c’est la lointaine grève

Où votre espoir banal n’abordera jamais.

Regardez-les, vieux coqs, jeune oie édifiante :

Rien de vous ne pourra monter aussi haut qu’eux,

Et le peu qui viendra d’eux à vous c’est leur fiente.

Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux !

Maurice Boukay jetait, dans l’air frais du matin, ses Chansons Rouges — il n’était pas encore le nommé Couyba, sénateur et ministre — et les douleurs de la plèbe. Au lointain se levait le Soleil Rouge des rédemptions :

Compagnons, le vieux monde bouge,

Marchons droit, la main dans la main ;

Compagnons le grand soleil rouge

Brillera, brillera demain !

Demain ! M. Boukay nous fait songer aujourd’hui au barbier facétieux on rasera gratis demain !

Quoi ! ce serait cela le bonheur ? un mirage mouvant et décevant, toujours sous la main et jamais atteint ?

Ne nous laissons pas aller un sombre pessimisme. Les transfuges évanouis, d’autres apôtres se lèvent... Qu’ils tombent, d’autres les remplaceront. Car une force inéluctable et mystérieuse pousse les hommes vers la vie meilleure et donne l’assaut aux puissances obstinées de la Haine et du Mal.

Les Maurice Boukay, les Jean Richepin sont tombés, tombés bien bas. Le ciel écrasait leurs épaules. Est-ce trop pour l’Homme que de s’élever « aux voûtes éternelles » où règnent dans la nuit des temps les coups de vent qui « cassent les deux ailes ? Ils sont aujourd’hui honorés et rentés. Pauvres dieux ! J’imagine qu’ils doivent mûrir un amer regret des ciels sahariens et des rêves hautains. Ils sont à l’attache et, instinctivement, tournent les yeux vers les joies pures qu’ils goûtèrent au temps où ils étaient les interprètes inspirés des angoisses populaires.

Le rachat n’est fait qu’à moitié,

Les martyrs sont les prolétaires !

Chantiez-vous, ô Boukay fané ! Les hommes ne sont pas rachetés de cette tare originelle : la pauvreté ! Vous êtes les déserteurs de cette cause sublime : le rachat de l’Humanité !

Comme ils sont à plaindre, les déserteurs, en dépit de leurs titres et de leur existence dorée !

Heureusement, d’antres sont restés fidèles à cette cause ingrate, d’autres sont morts pour elle. Comme ce pauvre Gaston Couté, qui lutta toute une vie pour réagir contre l’esprit nouveau, fait de soumission et de flagornerie au pouvoir et aux classes dirigeantes, qui soufflait sur les cabarets montmartrois. Avec Jehan-Rictus, le poète émouvant des Soliloques du Pauvre, caractère susceptible mais homme parmi les droits et les loyaux qu’il m’ait été donné de connaître et d’aimer, Gaston Couté tint tête à cet esprit mercantile qui, peu à peu, sous l’impulsion des Bonnaud et des Botrel, envahissait les cabarets de la Butte.

II fut un temps où les cabarets présentaient quelque intérêt. Aujourd’hui, seul, le vieux Frédé, au Lapin Agile, tout là-faut, derrière l’horrible basilique qui domine Paris comme un champignon monstre et vénéneux, reste dans la tradition vigoureuse et tendre. Là, on peut se reposer des guimauves écœurantes et des fadaises satiriques de la plupart des cabarets — dits artistiques, pourquoi ?

Et puis, ce sont les œuvres de Paul Delmet, Léon de Bercy, Eug. Lemercier, qui s’envolent, parmi la fumée des pipes, dans l’unique cabaret artistique resté fidèle à la Beauté et à l’esprit de Révolte.

Frédé, malgré le givre des années poudrant sa bonne tête de lion débonnaire, y chante encore d’une voix fraîche Les Inquiets de Gaston Dumestre, berceuse nostalgique :

Quelquefois, on entend le bruit

D’un corps qui plonge dans l’onde.

Lors, un inquiet s’arrête et dit :

« Requiem, en quittant ce monde,

Réponds, frère, es-tu guéri ? »

Et aussi les œuvres harmonieuses, animées d’un grand souffle pur de bonté et d’humanité, de Xavier Privas : Le Coffret, Le Testament de Pierrot, Berceuse à l’Aimée, Les Thuriféraires :

Nous sommes les thuriféraires

En prière,

Lançant à genoux l’encensoir

Dans l’oratoire, où toute gloire

Est ostensoir !

Mais, c’est de Montéhus que je dois parler. Je prie le lecteur d’excuser ce long préambule qui pourra sembler déplacé. Je tenais, avant de vous présenter le chansonnier populaire, à dire quelques mots sur la chanson et à évoquer, ceci pour mon plaisir, quelques-unes de celles qui me donnèrent de beaux moments d’émotion.

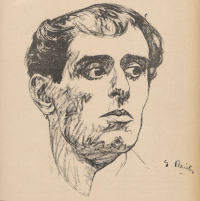

Gaston Brunswick, dit Montéhus, est né le 4 juillet 1872, à Paris, d’un père cordonnier — tiens ! il existe des prolétaires juifs, M. Drumont ? — C’est un enfant de la Butte. Il a du parigot la jactance endiablée et l’ardente nervosité. « Mauvaise tête, mais bon cœur » ! tel devait être le jugement de ses maîtres dès l’école primaire.

Montéhus a conquis de haute lutte une célébrité dont d’aucuns contestent la qualité, mais qui n’en est pas moins réelle et point à dédaigner. Il s’est imposé par sa volonté seule et l’ardeur qu’il met à défendre ses idées humanitaires. Ce ne fut pas sans lutte.

Soldat au 153e de ligne, où il montrait des dispositions pour la musique en battant du tambour, il fut révolté par les mille et une mesquineries de ce milieu. Il exprima plus tard ses rancunes de la caserne dans T’as tort d’avoir raison !

Eh ! l’ parigot, pourquoi qu’ tu t’entêtes,

Y a pas, ras un drôl’ de tempérament ;

Quand tes parents t’envoient d’ la galette,

T’invit’ jamais ni l’ cabot, ni l’ sergent.

Dam’ tu sais, ça compt’ beaucoup, la cantine ;

J’ suis bien sûr que ça t’éviterait d’ la prison.

Paye-leur à boir’, c’est pour la discipline ;

T’as tort d’avoir raison !

Je n’ai, à mon vif regret, entendu qu’une fois Montéhus. Le décor était du reste peu banal. Des milliers d’hommes défilaient entre des tombes, au Père-Lachaise, et témoignaient leur souvenir ému aux fusillés de la Commune. Dans un groupe, Montéhus chantait les couplets de sa chanson : Gloire au 17e ! et la foule reprenait au refrain :

Salut, salut à vous,

Braves soldats du Dix-Septième !

Salut, braves pioupious.

Chacun vous admire et vous aime !

Salut, salut à vous,

A votre geste magnifique,

Vous auriez, en tirant sur nous,

Assassiné la République !

<widget_audio65>

L’impression était profonde. Cette évocation des rebelles du Midi, parmi ces morts, ces monuments vains aux parents regrettés, sous l’œil provocateur de M. Lépine et de ses pâquerettes, était poignante. Je compris, ce jour-là, combien des œuvres imparfaites et naïves pouvaient impressionner favorablement le peuple et créer une atmosphère de chaude sympathie pour toutes les victimes de l’ordre social.

Ce qui domine dans l’œuvre de Montéhus, c’est la bonté. Une bonté à fleur de peau, qui reflète les petites et grandes misères et se mue en juste colère contre les tyranneaux et les bourreaux.

Mais n’anticipons pas. Prenons Montéhus à sa sortie du régiment et suivons-le dans l’exercice de son apostolat. Il débute aux Folies-Rambuteau, concert aujourd’hui disparu, puis chante dans les caveaux où, pêle-mêle, se rencontrent apaches et noctambules. Mais sa véritable popularité commence en 1901. La direction des Ambassadeurs l’avait engagé. Ce fut un scandale. Les gens « chic » habitués de cet établissement en furent indignés. Pensez donc, maltraiter notre belle armée et clouer au pilori nos officiers tortionnaires ! La protestation fut violente. Il y avait de quoi. Le lendemain, Henri Rochefort, dans l’Intransigeant, fulminait véhémentement. La Libre Parole, qui avait, en outre, le savoureux plaisir de se mettre un juif sous la dent, écrivait : Avant-hier, le public a été obligé de faire sa police lui-même et de siffler et de huer un juif du nom de Brunswick, qui éructe, au concert des Ambassadeurs, sous le pseudonyme de Montéhus, des infamies à l’adresse des chefs de l’armée française.

Toute la réaction fut déchaînée contre le courageux chanteur, qui dut émigrer dans les concerts des faubourgs pour trouver un public susceptible d’entendre ses couplets vengeurs. Là, son succès fut éclatant. Le peuple, qui comprenait admirablement les rancœurs de l’artiste pour avoir ressenti les mêmes outrages et les mêmes dégoûts, ne lui ménagea pas ses applaudissements.

Dans la presse, un seul journal prit nettement sa défense. Ce fut l’Aurore, sous la signature de Urbain Gohier. Voici ce qu’écrivait Gohier, le 9 février 1902 : Un artiste a surgi, qui se voue avec beaucoup d’ardeur à chanter la pitié, la fraternité, la haine de la guerre, les souffrances du soldat, l’horreur de la caserne. Il s’appelle Montéhus.

Et après s’être élevé contre les bandes nationalistes qui organisèrent une obstruction violente pour lui interdire la scène, Gohier continuait :

De petite taille, mince, pâle, l’artiste chante ou dit ces choses avec tous ses nerfs. Il y a dix ans, la foule applaudissait Le Père la Victoire, En revenant de la R’vue, et toutes les âneries du nationalisme. Aujourd’hui, elle applaudit Montéhus.

Nous avons fait du chemin, depuis l’acquittement de l’Armée contre la Nation. Les deux acquittements du Pioupiou, la propagande infatigable de nos jeunes camarades, le sacrifice de Delsol et Grasselin, le succès de Montéhus et tous les émules qu’il va susciter nous en sont garants le

grain de blé

germera.

Le « grain de blé » a germé. Nous avons eu cependant l’amer regret de voir Gohier se séparer de plus en plus de nous et se rapprocher des nationalistes qu’il combattait avec une ardeur et un talent incomparables. Et nous assistons à ce spectacle paradoxal : le juif Montéhus est toujours debout, en lutte contre les âneries du nationalisme

, et le goy Gohier déploie tout ce qui lui reste de force à demander pour les juifs la mort sans phrase.

Partout où Montéhus passa, il suscita les colères des bandes nationalistes. A l’ Alcazar de Tours, en 1902, les officiers organisèrent contre lui un véritable guet-apens. Déjoués, ils obligèrent le directeur de l’établissement résilier son engagement. Le lendemain, toute la population ouvrière tourangelle, réunie dans un immense meeting, formulait sa protestation contre cette criminelle atteinte à la liberté.

je ne présenterai donc pas plus longuement Montéhus. Gohier vient de le faire en termes excellents. Je n’aurai pas l’outrecuidance de revenir sur l’appréciation du célèbre pamphlétaire. J’ajouterai qu’à côté de l’homme combatif il y a l’homme de cœur. Celui qui frémit au souffle des injustices et dont la bourse est toujours ouverte à ses camarades malheureux.

Montéhus n’est pas un théoricien, c’est un sensible. Il exprime dans une langue discutable toutes les révoltes. La muflerie et la cruauté le font bondir... et il part en guerre. Avec quelle crânerie ! Il n’a d’autres prétentions que celle d’émouvoir. Et il émeut. Celle de dire des choses justes. Et il les dit. Pour les reproches faits à la qualité littéraire de ses œuvres, écoutez-le s’exprimer dans Les Coulisses (1912) :

Je ne me leurre pas !... Je ne pose pas au littérateur ! La haute littérature ?... je m’en fous !... je parle comme je peux... La conviction c’est mon seul talent.

Évidemment... évidemment, Montéhus a tort, gravement tort de se f... de la haute littérature. Il semble ainsi rappeler les raisins de la fable. Mais il faut se souvenir qu’il est resté le gamin de Paris toujours prompt à la riposte et à la justification hâtive.

Et puis, qu’importe que le cerveau soit léger, si le cœur est grand !

Le 9 juillet 1872, naissance de Gaston Montéhus (Gaston Mardochée Brunswick, de son vrai nom), à Paris. D’abord socialiste modéré, il évolue ensuite (1906) vers un antimilitarisme virulent proche des positions de Gustave Hervé et de son journal La Guerre Sociale. Auteur de centaine de chansons dont les plus connues comme : Gloire au 17e (1907) et La Grève des Mères (1910) sont reprises par le Paris révolutionnaire. Elles sont souvent interrompues par les antisémites réactionnaires de Édouard Drumont ou par la police (à cause de leur contenu subversif), provoquant des bagarres lors des tours de chants. Mais dès qu’éclate la guerre (1914), il suit le virage de Gustave Hervé applaudissant « l’Union sacré » et au patriotisme. Franc-maçon, membre du parti socialiste SFIO, il obtiendra en 1947, (ironie de l’histoire) la « Légion d’Honneur ». Il meurt en décembre 1952. Source : L’Ephéméride anarchiste |

PARTAGE NOIR

PARTAGE NOIR

Les Hommes du jour n°245 - 28 septembre 1912 - Gaston Montéhus

Les Hommes du jour n°245 - 28 septembre 1912 - Gaston Montéhus