Accueil > Editions & Publications > Volonté anarchiste > 03 - Les Anarchistes et les élections > Les élections - Parlementarisme et marxisme

Les élections - Parlementarisme et marxisme

samedi 23 mars 2024, par (CC by-nc-sa)

Les rapports entre le marxisme et le parlementarisme ont l’air très compliqués et contradictoires. Sur ce point, comme d’ailleurs sur beaucoup d’autres, leur position varie d’une extrémité à l’autre, depuis l’identification et l’application jusqu’au refus complet. Et, ce qui est encore plus significatif, les marxistes trouvent toujours les explications et les bases « scientifiques » et « historiques » de n’importe laquelle de ces positions. Ou si ces explications sont difficiles à trouver, les questions théoriques, c’est-à-dire immuables, deviennent un problème tactique qu’on peut changer autant de fois qu’on le veut. Ainsi, nous assistons, depuis le XXe Congrès du P.C. soviétique, à l’apparition d’une nouvelle tactique portant sur les mérites et les avantages du parlementarisme, voie vers le socialisme :

... Une solide majorité parlementaire sur la base d’un front ouvrier et populaire et la collaboration politique entre différents partis et organisations sociales peut faire du parlement, instrument au service de la classe bourgeoise un instrument du peuple travailleur...

Essayons de mettre un peu de clarté dans ces contradictions.

Nous ne chercherons pas l’explication et la signification de ce dernier « nouveau retour » dans la tactique du Kremlin car nous en ignorons les vrais motifs et risquons d’entrer dans le domaine des hypothèses. Mais nous essaierons plutôt de remonter à la base de cette question qui existe depuis à peu près un siècle, au lieu de nous arrêter à ses conséquences. Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, commencement de la vie organisée du mouvement socialiste, ce fut un des problèmes théoriques fondamentaux débattus dans la presse et discutés dans les congrès. Il fut, entre autres, un des signes de différenciation entre les types de mouvements socialistes. Il joua aussi un rôle pratique, car l’acceptation ou le refus du parlementarisme modifiait profondément l’activité de telle ou telle organisation socialiste, avec tout ce qui s’en suit. A vrai dire, la discussion ne dura pas longtemps, dès le début l’intransigence et l’esprit autoritaire de Marx et Engels déplacèrent la discussion sur le plan personnel, la tranchèrent par des exclusions et des interdictions, puis par la chasse aux hérétiques en même temps que l’édification d’une vérité unique, d’une discipline, d’un parti et d’un chef uniques. Ils furent aidés par la conduite des militants trouvés une fois en minorité et dégoûtés de pareilles méthodes, qui se sont enfermés dans leur propre organisation leur laissant le champ libre tout en étant convaincus de la valeur de leurs principes...

Il y a de nouveau dans l’air depuis un certain temps un esprit de discussion, de recherche, de redressement, de redécouverte des solutions de la question sociale, que beaucoup avaient cru résolue une fois pour toutes. Nous espérons avoir bientôt l’occasion de revenir sur cette nouvelle attitude. Pour nous limiter ici au sujet de notre travail, nous pensons utile de republier quelques pages d’un ouvrage paru il y a plus d’un demi-siècle où la question théorique et pratique du parlementarisme a été concrètement discutée.

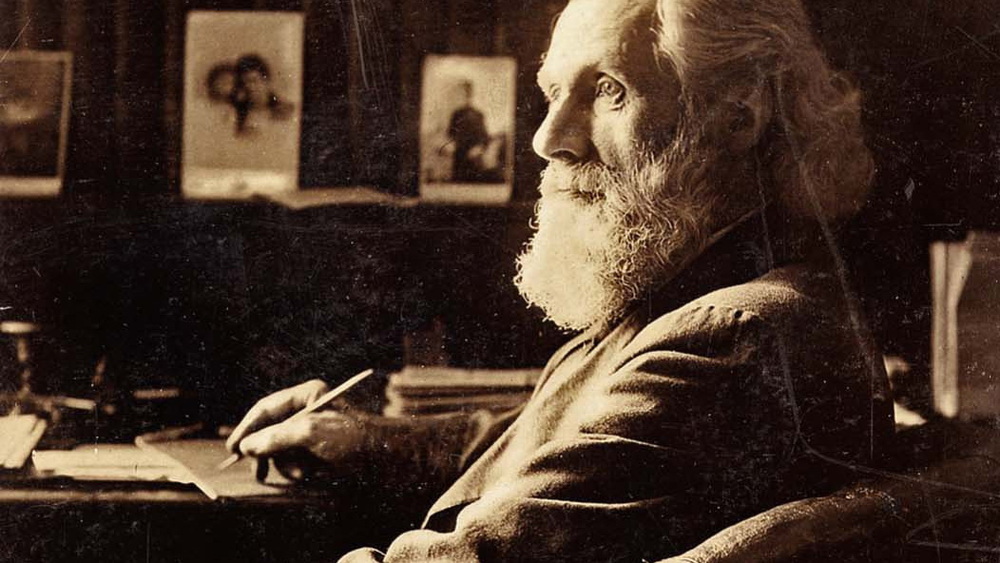

Avant de donner la parole à F. Domela Nieuwenhuis, il faut placer son livre Le socialisme en danger (éd. Stock, 1897) dans son contexte historique.

D’abord quelques mots sur Nieuwenhuis : il était membre du parti social-démocrate, marxiste. Mais il a quitté le parti après y avoir constitué une opposition interne de gauche. Cette évolution n’était pas isolée chez lui ni chez les sociaux-démocrates hollandais ; à la même époque, Fernand Pelloutier en France, Whilhelm Wern et d’autres en Allemagne ont parcouru le même chemin. Au commencement, Nieuwenhuis déclarait sa fidélité à Marx et en se basant sur certains de ses écrits qui coïncidaient avec sa position, a essayé de se défendre ; mais il s’est vite aperçu que malgré les contradictions apparentes chez Marx, le fond en était profondément unique et inacceptable pour lui. D’un autre côté, Engels, encore en vie à cette époque et déjà considéré comme continuateur de l’œuvre de Marx, non seulement s’est rangé aux côtés des chefs officiels des social-démocraties européennes, mais a stigmatisé toute opposition. Nieuwenhuis et les autres sont ainsi arrivés à un rapprochement avec l’anarchisme sur une base théorique et pratique.

Un autre point intéressant : la discussion et la séparation de Domela Nieuwenhuis portaient principalement sur la participation ou non-participation parlementaire, avec ses conséquences : réformisme ou révolution, lutte politique ou économique, acceptation ou refus de l’État soit tel qu’il est, soit sous forme d’un État populaire ou même socialiste.

Un dernier point : les positions que Domela Nieuwenhuis combattait n’étaient pas seulement celles du parti social-démocrate allemand, mais les positions officielles du marxisme, bénies par Engels lui-même ; elles étaient donc par conséquent celles de tous les P.S.-D., y compris de Russie. Il ne faut pas oublier que le 1er groupe marxiste russe est celui de Plekhanov à Genève (1883) et le 1er Congrès de R.S.-D.R.P. (parti social-démocrate ouvrier russe) a eu lieu à Minsk en 1898. Plus tard, Lénine a essayé et a réussi à donner un autre aspect à ce parti, et même à en changer le nom, mais le léninisme lui-même est solidement basé sur Marx et Engels. C’est-à-dire que les critiques que D. Nieuwenhuis adresse aux chefs social-démocrates de son époque sont valables pour les époques suivantes, y compris les social-démocrates actuels ; elles sont valables à un moindre degré pour les autres courants du marxisme.

L’époque traitée dans Le socialisme en danger inclut plus particulièrement la période comprise entre le Congrès du P.S.-D. allemand de Gotha (1876) et celui de Halle (1890) et Erfurt (1891). Pendant cette période, il mentionne aussi les Congrès Internationaux de la Social-Démocratie de Paris (1889), de Bruxelles et Zurich (1893). Dans toutes ces réunions le parlementarisme figurait à l’ordre du jour. Son étude commence plus précisément par les discussions et les différents points de vue exprimés au Congrès d’Erfurt (1891). Liebknecht et Bebel étaient à l’époque les chefs du parti social-démocrate allemand.

(...) Le socialisme international traverse, en ce moment, une crise profonde. Dans tous les pays se révèle la même divergence de conception ; dans tous les pays deux courants se manifestent : on pourrait les intituler parlementaire et antiparlementaire, ou parlementaire et révolutionnaire, ou encore autoritaire et libertaire (...).

(...) Ce fut le Comité Central Révolutionnaire de Paris qui présenta au Congrès de Zurich en 1893 la résolution suivante :

Le Congrès décide : l’action incessante pour la conquête du pouvoir politique par le parti socialiste et la classe ouvrière est le premier des devoirs, car c’est seulement lorsqu’elle sera maîtresse du pouvoir politique que la classe ouvrière, anéantissant privilèges et classes, expropriant la classe gouvernante et possédante, pourra s’emparer entièrement de ce pouvoir et fonder le régime d’égalité et de solidarité de la République sociale

.

On doit reconnaître que ce n’était pas habile. En effet, il est naïf de croire que l’on puisse se servir du pouvoir politique pour anéantir classes et privilèges, pour exproprier la classe possédante. Donc nous devons travailler jusqu’à ce que nous ayons obtenu la majorité au Parlement et alors, calmes et sereins, nous procéderons, par décret du Parlement, à l’expropriation de la classe possédante. O sancta simplicitas ! Comme si la classe possédante, disposant de tous les moyens de force, le permettrait jamais.

Une proposition de même tendance, mais formulée plus adroitement, fut soumise à la discussion par le parti social-démocrate allemand. On y disait que :

La lutte contre la domination de classes et l’exploitation doit être politique et avoir pour but la conquête de la puissance politique

.

Le but est donc la possession du pouvoir politique, ce qui est en parfaite concordance avec les paroles de Bebel à la réunion du parti à Erfurt :

En premier lieu nous avons à conquérir et utiliser le pouvoir politique, afin d’arriver « également » au pouvoir économique par l’expropriation de la société bourgeoise. Une fois le pouvoir politique dans nos mains, le reste suivra de soi

...

Oui, on alla même si loin qu’il fut déclaré :

... C’est ainsi que seul celui qui prendra une part active à cette lutte politique de classe et se servira de tous les moyens politiques de combat qui sont à la disposition de la classe ouvrière, sera reconnu un membre actif de la démocratie socialiste internationale révolutionnaire

.

(...) Lors de la réunion du parti à Erfurt, Bebel répéta ce qu’il avait écrit précédemment :

On doit en finir enfin avec cette continuelle norglerei (chicane) et ces brandons de discorde qui font croire au-dehors que le parti est divisé ; je ferai en sorte dans le cours de nos réunions que toute équivoque disparaisse entre le parti et l’opposition et que, si l’opposition ne se rallie pas à l’attitude et à la tactique du parti, elle ait l’occasion de fonder un parti séparé

.

N’est-ce pas comme l’empereur Guillaume, parlant des Norgler (chicaneurs) et disant : si cela ne leur plaît pas, ils n’ont qu’à quitter l’Allemagne ! Moi, Guillaume, je ne souffre pas de Norglerei, dit l’empereur. Moi, Bebel, je ne souffre pas de Norglerei dans le parti, dit le dictateur socialiste. Touchante analogie ! (...)

(...) Proposition votée par le Congrès :

Considérant que l’action politique n’est qu’un moyen pour arriver à l’affranchissement économique du prolétariat : le Congrès déclare, en se basant sur les résolutions du Congrès de Bruxelles concernant la lutte de classes :

(...)

1- que l’organisation nationale et internationale des ouvriers de tous les pays en associations de métiers et autres organisations pour combattre l’exploitation, est une nécessité absolue ;

2- que l’action politique est nécessaire, aussi bien dans un but d’agitation et de discussion ressortant des principes du socialisme que dans le but d’obtenir des réformes urgentes. A cette fin, il ordonne aux ouvriers de tous les pays de lutter pour la conquête et l’exercice des droits politiques qui se présentent comme nécessaires pour faire valoir avec le plus d’accent et de force possibles les prétentions des ouvriers dans les corps législatifs et gouvernants ; de s’emparer des moyens de pouvoir politique, moyens de domination du capital, et de les changer en moyens utiles à la délivrance du prolétariat

(...) Que restait-il du Liebknecht révolutionnaire qui disait si justement que le socialisme n’est plus une question de théorie mais une question brûlante qui doit être résolue, non au Parlement, mais dans la rue, sur le champ de bataille, comme toute autre question brûlante

?

(...) Après avoir dit que avec le suffrage universel, voter ou ne pas voter n’est qu’une question d’utilité, non de principe

, il conclut :

Nos discours ne peuvent avoir aucune influence directe sur la législation ; nous ne convertirons pas le Parlement par des paroles ; par nos discours nous ne pouvons jeter dans la masse des vérités qu’il ne soit pas possible de mieux divulguer d’une autre manière.

.

Quelle utilité pratique offrent alors les discours au Parlement ? Aucune. Et parler sans but constitue la satisfaction des imbéciles. Pas un seul avantage. Et voici, de l’autre côté, les désavantages : sacrifice des principes ; abaissement de la lutte politique sérieuse à une escarmouche parlementaire ; faire croire au peuple que le Parlement bismarckien est appelé à résoudre la question sociale.

Et pour des raisons pratiques nous devrions nous occuper du Parlement ? Seule la trahison ou l’aveuglement pourrait nous y contraindre

On ne saurait s’exprimer plus énergiquement ni d’une façon plus juste. Quelle singulière inconséquence ! D’après ses prémisses et après avoir fait un bilan qui se clôturait au désavantage de la participation aux travaux parlementaires, il aurait dû conclure inévitablement à la non-participation ; pourtant il dit :

Pour éviter que le mouvement socialiste ne soutienne le césarisme, il faut que le socialisme entre dans la lutte politique

.

Comprenne qui pourra comment un homme si logique peut s’abîmer ainsi dans les contradictions.

(...) Le triomphe de la social-démocratie sera alors la défaite du socialisme, comme la victoire de l’église chrétienne constitua la chute du principe chrétien. Déjà les congrès internationaux ressemblent à des conciles économiques, où le parti triomphant expulse ceux qui pensent autrement.

Déjà, la censure est appliquée à tout écrit socialiste : après seulement que Bernstein, à Londres, l’a examiné et qu’Engels y a apposé le sceau de « doctrine pure », l’écrit est accepté et l’on s’occupe de le vulgariser parmi les coréligionnaires (..).

(...) Maintenant il existe encore deux points de vue chez les parlementaires, notamment : il y en a qui veulent la conquête du pouvoir politique pour s’emparer par là du pouvoir économique ; cela constitue la tactique de la social-démocratie allemande actuelle, d’après les déclarations formelles de Bebel, Liebknecht et leurs accolytes. D’un autre côté se trouvent ceux qui veulent bien participer à l’action politique et parlementaire, mais seulement dans un but d’agitation. C’est toujours de la demi-besogne. Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. On commence par proposer des candidats de protestation ; le mouvement augmente, ils deviennent des candidats sérieux. Une attitude négative, mais, leur nombre augmentant, ils sont bien forcés de présenter des projets de loi, et s’ils veulent les faire accepter, ce ne sera qu’en proposant des compromis, comme Singer l’a fait remarquer. C’est le premier pas qui coûte et une fois sur la pente on est forcé de descendre. Le programme pratique voté à Erfurt n’est-il pas à peu près littéralement celui des radicaux français ? Les ordres du jour des derniers congrès internationaux portaient-ils un seul point qui fut spécifiquement socialiste ? Le véritable principe devient de plus en plus une enseigne pour un avenir éloigné, et en attendant on travaille aux revendications pratiques, ce que l’on peut faire parfaitement avec les radicaux.

On se représente la chose un peu naïvement. Voici la base du raisonnement des parlementaires : il faut tâcher d’obtenir parmi les électeurs une majorité ; ceux-ci enverront des socialistes au Parlement et si nous parvenons à y avoir la majorité plus un, tout est dit. Il n’y a plus qu’à faire des lois, à notre guise, dans l’intérêt général (...).

(...) Il y a connexion entre liberté économique et liberté politique de sorte qu’à chaque nouvelle phase économique de la vie correspond une nouvelle phase politique. Kropotkine l’a très bien démontré. La monarchie absolue dans la politique s’accorde avec le système de l’esclavage personnel et du servage dans l’économie. Le système représentatif en politique correspond au système mercenaire. Toutefois, ils constituent deux formes différentes d’un même principe. Un nouveau mode de production ne peut jamais s’accorder avec un ancien mode de consommation, et ne peut non plus s’accorder des formes surrannées de l’organisation politique. Dans la société où la différence entre capitaliste et ouvrier disparaît, il n’y a pas de nécessité d’un gouvernement : ce serait un anachronisme, un obstacle. Des ouvriers libres demandent une organisation libre, et celle-ci est incompatible avec la suprématie d’individus dans l’État. Le système non capitaliste comprend en soi le système non gouvernemental.

Les chemins suivis par les deux socialismes n’aboutissent pas au même point ; non, ce sont des chemins parallèles qui ne se joindront jamais. Le socialisme parlementaire doit aboutir au socialisme de l’État. Les socialistes parlementaires ne s’en aperçoivent pas encore (...).

(...) Les socialistes d’État ou socialistes parlementaires ne veulent pas l’abolition de l’État mais la centralisation de la production aux mains du gouvernement, c’est-à-dire : l’État ordonnateur général (alregelaar) dans l’industrie. Ne cite-t-on pas Glasgow et son organisation communale comme exemple de socialisme pratique ? Emile Vandervelde, dans sa brochure Le Collectivisme ?, signale le même cas. Eh bien, si c’est là le modèle, les espérances de ce socialisme pratique ne sont pas grandes...

(...) Une fois un État social-démocratique constitué, il ne sera pas facile de l’abolir et il est bien possible qu’il soit moins difficile de l’empêcher de se développer à sa naissance que de l’anéantir lorsqu’il sera constitué. On ne peut supposer que le peuple, après avoir épuisé ses forces dans la lutte homérique contre la bourgeoisie, sera immédiatement prêt à lutter contre l’État bureaucratique des social-démocrates. Si nous arrivons jamais à cet État-là nous serons pendant longtemps accablés par ses bénédictions. De la révolution chrétienne au commencement de notre ère – qui était d’abord également à tendance communiste – nous sommes tombés aux mains du despotisme clérical et féodal et nous le subissons actuellement à peu près depuis 20 siècles.

Si cela peut être évité, employons-y nos efforts. Liebknecht croyait à Berlin que le socialisme d’État et la social-démocratie n’avaient plus que la dernière bataille à livrer : plus le capitalisme marche à sa ruine, s’émiette et se dissout, plus la société bourgeoise s’aperçoit que finalement elle ne peut se défendre contre les attaques des idées socialistes, et d’autant plus nous approchons de l’instant où le socialisme d’État sera proclamé sérieusement ; et la dernière bataille que la social-démocratie aura à livrer se fera sous la devise : Ici, la social-démocratie, là, le socialisme d’État

. La première partie est vraie, la seconde pas. Il est évident qu’alors les social-démocrates auront été tellement absorbés par les socialistes d’État, qu’ils feront cause commune. N’oublions pas que, d’après toute apparence, la révolution ne se fera pas par les social-démocrates, qui pour la plupart se sont dépouillés, excepté en paroles, de leur caractère révolutionnaire ; mais par la masse qui, devenue impatiente, commencera la révolution à l’encontre de la volonté des meneurs. Et quand cette masse aura risqué sa vie, la révolution aboutissant, les social-démocrates surgiront tout à coup pour s’approprier sans coup férir les honneurs de la révolution et tâcher de s’en emparer.

Actuellement les socialistes révolutionnaires ne sont pas tout à fait impuissants ; ils peuvent aboutir aussi bien à une dictature qu’à la liberté. Ils doivent donc tâcher qu’après la lutte la masse ne soit renvoyée avec des remerciements pour services rendus, qu’elle ne soit pas désarmée ; car celui qui possède la force prime le droit. Ils doivent empêcher que d’autres apparaissent et s’organisent comme comité central ou comme gouvernement, sous quelque forme que ce soit, et ne pas se montrer eux-mêmes comme tels. Le peuple doit s’occuper lui-même de ses affaires et défendre ses intérêts, s’il ne veut de nouveau être dupé. Le peuple doit éviter que des déclarations ronflantes des Droits de l’Homme se fassent sur le papier, que la socialisation des moyens de production soit décrétée et que ne surgissent en réalité au pouvoir de nouveaux gouvernants, élus sous l’influence néfaste des tripotages électoraux, qui ne sont pas exclus sous le régime du suffrage universel, et sous l’apparence d’une fausse démocratie. Nous en avons assez des réformes sur le papier : il est temps que l’ère des véritables réformes arrive. Et cela ne se fera que lorsque le peuple possédera réellement le pouvoir. Qu’on ne joue pas, non plus, sur les mots « évolution » et « révolution » comme si c’étaient des anti-thèses. Tous deux ont la même signifi-cation ; leur unique différence consiste dans la date de leur apparition (...).

(...) En effet, la révolution n’est autre chose que la phase finale inévitable de toute évolution, mais il n’y a pas d’antithèse entre ces deux termes, comme on le proclame souvent. Que l’on ne l’oublie pas, pour éviter toute confusion. Une révolution est une transition vive ; facilement perceptible, d’un état à un autre ; une évolution, une transition beaucoup plus lente et partout moins perceptible (...).

(...) Résumons-nous et arrivons à établir cette conclusion que le socialisme est en danger par suite de la tendance de la grande majorité. Et ce danger est l’influence du capitalisme sur le parti social-démocrate. En effet, le caractère moins révolutionnaire du parti dans plusieurs pays provient de la circonstance qu’un nombre beaucoup plus grand d’adhérents du parti ont quelque chose à perdre si un changement violent de la société venait à se produire. Voilà pourquoi la social-démocratie se montre de plus en plus modérée, sage, pratique, diplomatique (d’après elle plus rusée), jusqu’à ce qu’elle s’anémie à force de ruse et devienne tellement pâle qu’elle ne se reconnaîtra plus. La social-démocratie obtiendra encore beaucoup de voix, quoique l’augmentation ne se fasse pas aussi vite que le rêvent Engels et Bebel – comparez à ce sujet les dernières et avant-dernières élections en Allemagne – il y aura plus de députés, de conseillers communaux et autres dignitaires socialistes ; plus de journaux, de librairies et d’imprimeries ; dans les pays comme la Belgique et le Danemark il y aura plus de boulangeries, pharmacies, etc., coopératives ; l’Allemagne comptera plus de marchands de cigares, de patrons de brasserie, etc. ; en un mot, un grand nombre de personnes seront économiquement dépendantes du futur « développement paisible et calme » du mouvement, c’est-à-dire qu’il ne se produira aucune secousse révolutionnaire qui ne soit un danger pour eux. Et justement ils sont les meneurs du parti et, par suite de la discipline, presque tout-puissants. Ici également ce sont les conditions économiques qui dirigent leur politique (...).

(...) L’idée révolutionnaire est supprimée par la confiance dans le parlementarisme. On demande l’aumône à la classe dominante, mais celle-ci agit d’après les besoins de ses propres intérêts. Lorsqu’elle prend en considération les revendications socialistes, elle ne le fait pas pour les social-démocrates, mais pour elle-même. L’on aboutit ainsi au marécage possibilité petit-bourgeois et involontairement la lutte des classes est mise à l’arrière-plan.

Cela sonne bien lorsqu’on veut nous faire croire que la classe travailleuse doit s’emparer du pouvoir politique pour arriver à son affranchissement économique, mais, pratiquement, est-ce bien possible ?

(...) Comment l’ouvrier, dépendant sous le rapport économique, pourra-t-il jamais s’emparer du pouvoir politique ? Nous verrions plutôt le baron de Munchausen passer au-dessus d’une rivière en tenant en main la queue de sa perruque que la classe ouvrière devenir maîtresse de la politique aussi longtemps qu’économiquement elle est complètement dépendante (...).

(...) Pour nous la vérité est dans la parole suivante : Aujourd’hui le vol est Dieu, le parlementarisme est son prophète et l’État son bourreau ; c’est pourquoi nous restons dans les rangs des socialistes libertaires, qui ne chassent pas le diable par Belzébut, le chef des diables, mais qui vont au but, sans compromis et sans faire des offrandes sur l’autel de notre société capitaliste corrompue (...).

(...) Autant que qui que ce soit, je respecte Marx. Son esprit génial a fait de lui un Darwin sur le terrain économique. Qui donc ne rendrait volontiers hommage à un homme, qui, par sa méthode scientifique, a forcé la science officielle à l’honorer ? Son adversaire, Bakounine lui-même, ne reste pas en arrière pour témoigner de Marx que sa science économique était incontestablement très sérieuse, très profonde

, et qu’il est un révolutionnaire sérieux, sinon toujours très sincère, qu’il veut réellement le soulèvement des masses

. Son influence fut tellement puissante que ses disciples en arrivèrent à une sorte d’adoration du maître. Ce que la tradition rapporte de Pythagore, à savoir que le il l’a dit

mettait fin, chez ses disciples, à toute controverse, s’applique aujourd’hui à l’école de Marx. La marxolâtrie est comme la vénération que certaines personnes ont pour la Bible. Il existe même une science, celle des commentaires officiels et, sous l’inspiration d’Engels, chaque déviation du dogme est stigmatisée comme une hérésie et le coupable est jeté hors du temple des fidèles. Moi-même, à un moment donné, j’ai senti cette puissance occulte, hypnotisé comme je l’étais par Marx mais graduellement, surtout par suite de la conduite des fanatiques gardiens postés sur les murs de la Sion socialiste, je me suis ressaisi, et sans vouloir attenter à l’intégrité de Marx, je me suis aperçu aussi qu’il a été l’homme du socialisme autoritaire. Il est vrai que ses disciples l’ont dépassé en autoritarisme (...).

(...) Contre ces traits caractéristiques des marxistes, il n’y a pas grand-chose à dire. Et si jadis j’ai pu croire qu’il ne fallait pas attribuer à Marx la tactique que ses partisans aveugles ont déclarée la seule salutaire, j’ai fini par me rendre compte que Marx lui-même suivrait cette direction. J’en ai acquis la certitude par la lecture de cette lettre de Bakounine où il est écrit :

Le fait principal, qui se retrouve également dans le manifeste rédigé par Marx en 1864, au nom du conseil général provisoire et qui a été éliminé du programme de l’Internationale par le Congrès de Genève, c’est la conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière. On comprend que des hommes aussi indispensables que MM. Marx et Engels soient les partisans d’un programme qui, en consacrant et en préconisant le pouvoir politique, ouvre la porte à toutes les ambitions. Puisqu’il y aura un pouvoir politique, il y aura nécessairement des sujets travestis républicainement en citoyens, il est vrai, mais qui n’en seront pas moins des sujets, et qui comme tels seront forcés d’obéir, parce que sans obéissance il n’y a point de pouvoir possible. On m’objectera qu’ils n’obéissent pas à des hommes mais à des lois qu’ils auront faites eux-mêmes. A cela je répondrai que tout le monde sait comment, dans les pays les plus démocratiques, les plus libres mais politiquement gouvernés, le peuple fait les lois. Quiconque n’a pas le parti pris de prendre des fictions pour des réalités, devra bien reconnaître que, même dans ces pays, le peuple obéit non à des lois qu’il fait réellement, mais qu’on fait en son nom, et qu’obéir à ces lois n’a jamais d’autre sens pour lui que de le soumettre à l’arbitraire d’une minorité tutélaire et gouvernante quelconque, ou, ce qui veut dire la même chose, d’être librement esclave

.

Nous voyons que la conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière

fut déjà son idée fixe et lorsqu’il parlait de la dictature du prolétariat, ne voulait-il pas parler en réalité de la dictature des meneurs du prolétariat ? En ce cas, il faut l’avouer, le parti social-démocrate allemand a suivi religieusement la ligne de conduite tracée par Marx. L’idéal peut donc se condenser dans ces quelques mots : L’assujettissement politique et l’exploitation économique des classes

. Il est impossible de se soustraire à cette logique conclusion lorsqu’on vise à la conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière

avec toutes ses inévitables conséquences (...).

(...) D’après Bakounine, en effet, les marxistes s’imaginent que le prolétariat des villes est appelé aujourd’hui à détrôner la classe bourgeoise, à l’absorber et à partager avec elle la domination et l’exploitation du prolétariat des campagnes, ce dernier paria de l’histoire, sauf à celui-ci de se révolter, et de supprimer toutes les classes, toutes les dominations, tous les pouvoirs, en un mot tous les États plus tard

. Et comme il apprécie bien la signification des candidatures ouvrières pour les corps législatifs lorsqu’il écrit : C’est toujours le même tempérament allemand et la même logique qui les conduit directement, fatalement, dans ce que nous appelons le socialisme bourgeois, et à la conclusion d’un pacte politique nouveau entre la bourgeoisie radicale, ou forcée de se faire telle, et la minorité intelligente, respectable, c’est-à-dire embourgeoisée du prolétariat des villes, à l’exclusion et au détriment de la masse du prolétariat, non seulement des campagnes, mais des villes. Tel est le vrai sens des candidatures ouvrières aux parlements des États existants et celui de la conquête politique du pouvoir par la classe ouvrière

.

| Les élections - Le système parlementaire est il meilleur en Suisse ? | Les élections - Les anarchistes et la situation politique en 1978 |

- Lire : Les élections - Manifestation de la souveraineté populaire ?

- Lire : Les élections - Lénine et les elections

- Lire : Les élections - La Franc-maçonnerie et les élections

- Lire : Les élections - La C.N.T. et les élections

- Lire : Les élections - Proudhon et le parlementarisme

- Lire : Les élections - Anarchistes « électionnistes »

- Lire : Les élections - Le système parlementaire est il meilleur en Suisse ?

- Lire : Les élections - Les anarchistes et la situation politique en 1978

PARTAGE NOIR

PARTAGE NOIR