Accueil > Editions & Publications > Gavroche - Revue d’histoire populaire > Gavroche n°134 - Mars-Avril 2004 > La « sanglante semaine » de Lyon

La « sanglante semaine » de Lyon

vendredi 1er juillet 2022, par (CC by-nc-sa)

Marx et Engels, commentant l’insurrection des quartiers ouvriers de Paris en juin 1848, écrivirent qu’ils ne voyaient de mouvement comparable dans le passé que la guerre des esclaves à Rome (Spartacus) et l’insurrection lyonnaise de 1834

[1].

Pour les deux théoriciens de la lutte des classes comme pour tous les autres penseurs socialistes de l’époque (Proudhon, Blanqui, Considérant, etc.), les deux insurrections lyonnaises, à vingt-huit mois d’intervalle (les « Trois Glorieuses prolétariennes » de novembre 1831, puis la « Sanglante semaine » d’avril 1834), marquaient l’irruption du prolétariat sur la scène politique.

En juillet 1830, trois jours d’émeute, les « Trois Glorieuses » de Paris, avaient chassé le régime archaïque de Charles X. À Lyon comme à Paris, les bourgeois avaient dû faire appel aux « blouses », aux ouvriers : pour construire les barricades, il fallait des mains calleuses.

Quelques mois plus tard, Louis-Philippe et le banquier Laffitte, installés au pouvoir, les belles promesses et les grands discours sont bien oubliés : le peuple a toujours faim. La moindre avancée du chômage jette immédiatement à la rue des masses de travailleurs sans protection sociale et sans économies. Or, dès 1831, le chômage repart à la hausse.

Les journées de novembre 1831

C’est à Lyon que, pour la première fois dans l’histoire moderne. le prolétariat va s’affronter à la bourgeoisie.

Pourquoi à Lyon ?

La deuxième agglomération de France compte alors 180 000 habitants. À la différence de Paris, dont les industries diverses permettent au peuple de passer d’un emploi à l’autre lorsqu’un secteur est en crise, plus de la moitié des habitants de Lyon et des communes alentour vivent du tissage de la soie. La crise qui frappe cette industrie à la fin de l’année 1831 ne laisse donc aucune chance aux Canuts d’échapper à la misère. Or, tout ce peuple de tisseurs, de dévideuses, d’ourdisseuses, de liseurs, de plieurs, de teinturiers, etc., que l’on a appelés par dérision « Canuts » (du nom de la bobine de fil, la canette), a déjà compris, plus tôt qu’ailleurs à cause de l’industrialisation avancée du secteur de la soie, que l’antagonisme entre le capital et le travail est irréductible. Acculés par la faim, les Canuts vont exprimer dans leur révolte une conscience de classe inconnue jusqu’alors.

Les ouvriers de la soie forment en effet un ensemble particulièrement homogène : les chefs d’ateliers, propriétaires de deux à six métiers en moyenne, et leurs compagnons, véritables prolétaires, sont solidaires face aux « fabricants » qui ne fabriquent rien du tout et se contentent de fournir la matière première et le dessin des commandes. La ville est d’ailleurs coupée en deux : les riches habitent la presqu’île et la plaine des Broteaux, les pauvres s’entassent sur le plateau et sur les pentes de la Croix-Rousse, et au pied de la colline de Fourvière. Les journées sont de quinze, voire dix-huit heures. Le travail de la soie s’effectue dans des positions pénibles, qui provoquent des malformations et des maladies professionnelles ; la tuberculose fait des ravages, surtout parmi les jeunes filles. C’était pitié, raconte un fabricant témoin des premières manifestations, de voir les joues creuses, les teints hâves, la complexion malingre et rétrécie de la plupart de ces malheureux l’énergie semblait devoir fuir des corps aussi faibles, aussi peu développés mais ces individus étaient réunis, ils étaient organisés, ils formaient un corps compact et les masses ont conscience de leur force

.

En 1828 est fondée à Lyon l’Association mutuelliste pour « la résistance à l’oppression », sorte de franc-maçonnerie ouvrière, première ébauche d’un syndicat ouvrier, qui va fournir les cadres du mouvement revendicatif des Canuts.

Au début de l’automne 1831, les Canuts entreprennent de s’organiser ouvertement en vue d’un affrontement avec les fabricants. Ils réclament une augmentation des salaires. Le 24 puis le 25 octobre, tandis que des négociations se poursuivent entre représentants des fabricants et délégués ouvriers, des cortèges de plusieurs milliers de chefs d’ateliers et de compagnons traversent Lyon pour converger place Bellecour. Ils marchent en silence et sans armes. Organisés en sections, centuries, décuries, menés par des chefs élus, leur organisation et leur discipline quasi militaire impressionnent les autorités civiles, qui poussent les fabricants à la négociation.

Le tarif réclamé par les Canuts, est adopté le 25 octobre par les fabricants, après quatre heures de délibération : on fait la fête sur les pentes de la Croix-Rousse.

Mais le 17 novembre, alors que le nouveau tarif n’est toujours pas entré en vigueur, une lettre du ministre du Commerce vient donner raison aux fabricants qui refusent de l’appliquer. Les quartiers ouvriers entrent en ébullition.

Le lendemain. une revue de la garde nationale a lieu place Bellecour ; les gardes ouvriers répondent par des menaces aux gardes bourgeois qui se moquent de leurs uniformes de pauvres.

Le 21 novembre, à l’heure où s’ouvrent les ateliers, les émissaires des chefs de section parcourent les traboules de la Croix-Rousse en appelant à cesser le travail. Un groupe d’ouvriers se retrouve nez à nez avec un détachement de gardes nationaux composé de fabricants et de commis. Des coups de feu éclatent : plusieurs ouvriers tombent. Les autres remontent vers le plateau en appelant aux armes. La colline se couvre de barricades. Sur l’une d’elles flotte le drapeau noir, en signe de deuil, avec cette devise : Vivre en travaillant ou mourir en combattant

.

Les colonnes militaires qui tentent de monter la pente sont bombardées de tuiles, de moellons et de meubles ; des unités isolées sont désarmées par des hommes armés de bâtons et de pierres. Comme les lignards renâclent à fusiller le peuple, on fait ouvrir leurs rangs pour laisser tirer la garde nationale.

Le 22 novembre au matin, les gardes nationaux bourgeois se sont débandés, alors que les combattants de la Croix-Rousse ont reçu des renforts venus de Vaise et de la Guillottière. Les Canuts sont maintenant armés de fusils pris aux soldats. Une colonne qui tente de monter à l’assaut de la Croix-Rousse par la côte des carmélites est contrainte de capituler. Des ouvriers de tous les quartiers et de tous les métiers rejoignent à présent l’émeute. Avant le soir, toute la ville est aux mains du peuple.

Les militaires ont perdu plus de 100 hommes, et comptent près de 300 blessés. Du côté des émeutiers, les pertes sont estimées à 70 morts, et le double de blessés.

Les autorités civiles et militaires ayant pris la fuite (à l’exception du Préfet, claquemuré dans sa préfecture), Lyon va rester pendant une semaine — du 23 au 29 novembre — au pouvoir des Canuts. Les chefs des ouvriers en soie, des mutuellistes dont l’objectif est de faire appliquer le tarif et qui sont organisés au sein de l’Association des Volontaires du Rhône, s’installent à la mairie, se constituent en « état-major », et s’efforcent de garder le contrôle de la situation. Leur premier soin est de contenir le lumpenprolétariat, cette vermine passive, la lie des plus basses couches de la vieille société

commente Marx, dans son analyse du soulèvement lyonnais. Et Engels de renchérir : tout chef ouvrier qui emploie ces vagabonds comme défenseurs ou qui s’appuie sur eux prouve qu’il n’est qu’un traître au mouvement

. La garde nationale est convoquée « sans uniforme » et la consigne est donnée : on brûle les hôtels particuliers des fabricants les plus honnis, mais on ne pille pas ; quelques voleurs pris sur le fait sont passés par les armes.

Les mutuellistes se méfient également des révolutionnaires et des républicains sociaux, qui réclament qu’on arme le prolétariat, que la ville soit administrée par un « conseil d’ouvriers élus et que le mouvement soit étendu. Pendant plusieurs jours, radicaux et mutuellistes se disputent l’Hôtel de Ville.

Le 27 novembre, le mouvement faiblit. Les républicains sociaux n’ont pas réussi à entraîner le peuple derrière eux, et les chefs mutuellistes, qui n’ont jamais rompu le dialogue avec le préfet, pensent enfin tenir leur tarif. En gage de bonne volonté, le roi Louis-Philippe, dont l’avarice est pourtant proverbiale, annonce une commande de 640 000 francs. Deux représentants des Canuts partent pour Paris.

Tout rentre dans l’ordre dès les premiers jours de décembre : les Canuts reprennent le travail, et le duc d’Orléans entre dans Lyon à côté du maréchal Soult, dont l’armée investit la ville. Les ouvriers les plus compromis et les étrangers s’enfuient, mais le pouvoir a choisi, provisoirement, l’apaisement : au terme de plusieurs procès, deux ouvriers seulement, dont l’auteur de la devise Vivre en travaillant ou mourir en combattant

sont condamnés à de légères peines de prison.

Mais que reste-t-il aux Canuts de leurs revendications ? Quasiment rien : aucune des promesses ne sera tenue. La stratégie de l’apolitisme a conduit à un échec total. Cependant, la prise d’une grande ville par le peuple, ne serait-ce qu’une semaine, sans que le pouvoir ose se livrer à des représailles tant sont fortes les organisations ouvrières, va avoir un impact immense sur tout le mouvement progressiste de l’époque.

Organisation du mouvement ouvrier

Les chefs du mutualisme ont compris leur erreur et vont se radicaliser. La ville des Canuts devient le creuset du mouvement ouvrier.

Les saint-simoniens voient en Lyon la Jérusalem nouvelle. Leur guide spirituel, le Père Enfantin, prône une doctrine sociale qui imagine la société comme une vaste association basée sur la solidarité. Il envoie des « apôtres » en mission dans la ville de la soie, qui traversent les faubourgs en chantant et vont s’embaucher dans les ateliers, à 40 sous par jour, pour prêcher aux prolétaires la religion nouvelle. Cette étrange « Église » qui a emprunté au christianisme ses rites et sa terminologie, et dont les membres portent un habit boutonné par derrière, manière d’exercer leur solidarité, est alors très influente : pacifistes, très actifs et organisés, les missionnaires saint-simoniens restent influents à Lyon jusqu’au début de 1833, lorsque le mouvement ouvrier se radicalise brusquement.

Comme les saint-simoniens, les militants progressistes de ce début de l’ère industrielle se comparent souvent dans leurs écrits aux premiers chrétiens persécutés, et, de fait, leurs organisations ont de nombreux traits communs avec la secte chrétienne du temps de Néron : l’organisation hiérarchisée, secrète, les rituels, le discours prophétique, l’idéalisme. On a vu que les disciples du Père Enfantin fonctionnaient comme une église et prophétisaient la cité idéale ; les fouriéristes, également, croient dans l’avènement proche de la cité idéale, grâce à l’organisation phalanstérienne. Les rites de la Charbonnerie renaissante ressemblent eux beaucoup à ceux des francs-maçons, et l’organisation secrète des Carbonari inspirera bientôt Blanqui ou Bakounine, mais déjà les sociétés secrètes sont nombreuses : les « Prolétaires », les « Indépendants philanthropes », la « Société du progrès », etc. Les mutuellistes enfin, de loin les plus nombreux à Lyon, organisent leurs cadres en « loges » semi-clandestines, et se disent la « Franc-maçonnerie ouvrière ».

Tout ce mouvement idéaliste où le terme de « socialisme » vient de faire son apparition, est fortement imprégné de religion, et François de Lamennais (le « Babeuf en chasuble » siffle la presse catholique) apportera son soutien aux inculpés de la Sanglante semaine. Les éléments les plus radicaux du mouvement se réclament de Gracchus Babeuf et des Égaux.

Une conviction est commune à ces militants : tous imaginent qu’une société juste est à portée de main.

La presse joue un rôle majeur dans les événements lyonnais : les saint-simoniens diffusent leur utopie mystique dans leurs journaux, Le Producteur, jusqu’en 1826, puis Le Globe ; L’Echo de la Fabrique, organe des mutuellistes. se veut le journal de la caste prolétaire. À l’image des chefs Canuts, il se radicalise après 1831. Né à la veille des Trois Glorieuses républicaines, il sera toujours au cœur du mouvement et disparaîtra avec lui, en mai 1834, après avoir proclamé, quinze ans avant Marx : Prolétaires de tous états [2], unissez-vous !

La Glaneuse joue également un rôle important. Seul ce journal a osé diffuser l’appel des révolutionnaires en novembre 1831 : c’est le cauchemar des autorités royales, qui n’auront de cesse de le faire disparaître, à la veille de la Sanglante semaine. Il y a encore Le Phalanstère, de Fourier, et Le Précurseur, journal des républicains modérés.

Pendant les vingt-huit mois qui séparent la fin du premier acte de la révolte des Canuts de la Sanglante semaine, le mouvement ouvrier s’organise et se politise, s’affirmant ouvertement républicain. Le pouvoir royal sent le danger et décide d’en finir avant que les idées factieuses n’aient essaimé. Le piège dans lequel vont tomber les républicains de Lyon sera le même que Thiers tendra aux communards.

Résolus à provoquer un affrontement décisif avec les Canuts encore isolés, les représentants de Louis-Philippe guettent l’occasion d’engager les hostilités.

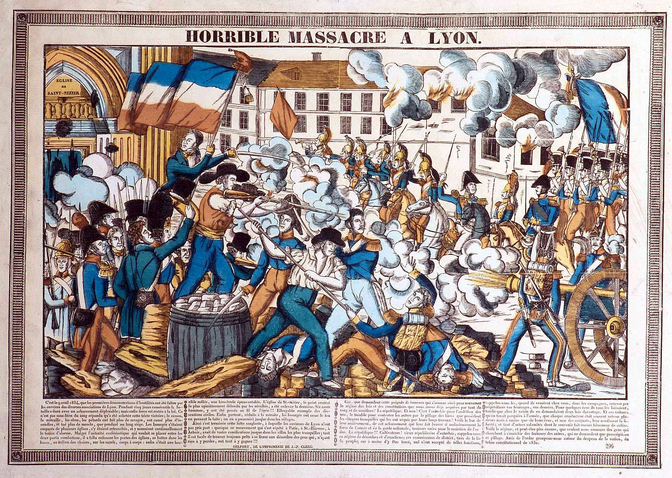

Avril 1834 : la Sanglante semaine

Le 12 février 1834, les Canuts votent la grève pour protester contre la baisse des salaires. Le 13, ils manifestent. Le 14, la grève est totale. Mais le 19 février, les fabricants font des concessions, et les ouvriers reprennent le métier.

Les meneurs de la « coalition » de février sont inculpés et passent en jugement le 5 avril. Les troupes convergent vers la ville. Des incidents éclatent aux alentours du tribunal, mais les soldats fraternisent avec la foule et le calme revient vite. Les chefs mutuellistes, confiants dans les sympathies des soldats pour le peuple, se sentent en position de force et lancent un mot d’ordre de grève générale pour le jour du verdict, le 9 avril.

Le 8, trois colonnes de l’armée investissent les faubourgs de Lyon. Le lendemain, la foule est compacte autour du Palais de justice ; des orateurs, montés sur des bornes, haranguent la foule, mais il n’y a pas de violences. Deux canons tirent alors à blanc, provoquant un début de panique. Dans la confusion, un homme fait feu sur les gendarmes, qui répliquent et le tuent. Les ouvriers prennent les papiers du mort, qui s’avère être un agent de police, nommé Faivre. D’autres policiers en civil, mêlés aux manifestants, ont tiré sur la troupe, qui fusille la foule. On crie : « Aux armes ! » Des barricades s’élèvent dans la hâte, aussitôt canonnées. Les fuyards se réfugient dans les maisons où les soldats les poursuivent, tuant tout sur leur passage.

La résistance s’organise dans les quartiers populaires, parcourus de ruelles étroites, faciles à obstruer, de passages couverts escaladant les pentes de la Croix-Rousse, les fameuses traboules. Là, les insurgés sont sur leur terrain : des fenêtres, des barricades, partent des coups de feu. Deux canons sont pris et tirent sur le quartier-général de l’armée établi place Bellecour. La Guillotière se soulève à son tour. Les soldats n’avancent pas.

Le drapeau noir flotte sur Fourvière, sur l’Antiquaille, sur Saint-Mizier. Le drapeau rouge apparaît sur l’église Saint-Polycarpe, et c’est là que meurt vraiment Gavroche : un gamin de dix ans est allé planter le drapeau au sommet de l’église. Une salve abat l’emblème ; il remonte et accroche un pantalon de soldat garance en guise d’oriflamme ; une salve le foudroie à la descente.

Les combattants révolutionnaires ne sont pas nombreux : 3 000 au total, mais rarement plus d’un millier à la fois, dont la moitié seulement est armée, à cause des désarmements de 1831. C’est un mouvement politique, républicain. qui veut renverser l’ordre établi, mais ce n’est plus un mouvement de masse.

À la différence de 1831, il n’y a pas de commandement unifié des émeutiers.

Dès le début de l’affrontement, les insurgés lyonnais tentent d’établir le contact avec l’extérieur. Le mouvement ne restera pas sans écho : des troubles éclatent dans de nombreuses villes de province et à Paris, où l’émeute est écrasée après deux jours de combat. Le massacre de la rue Transnonain, de Daumier, aurait pu illustrer de nombreuses scènes de l’insurrection lyonnaise.

La lutte est bien trop inégale. Les soldats, exaspérés par la tactique de harcèlement des Canuts, ne font pas de quartier. Après six jours de combats acharnés, les derniers résistants se dispersent en haut de la Croix-Rousse. On estime à deux cents le nombre des morts civils, dont la plus grande partie n’était pas combattante.

Les procès de 1835 condamnèrent plus lourdement les « politiques » que les syndicalistes. Monsieur Thiers avait dit : Il n’est pas sage de faire le procès à une classe entière

.

Ceux qui veulent en savoir plus liront le livre de Fernand Rude, Les révoltes des Canuts, 1831-1834 (Éditions La Découverte, Paris. 2001), dont cet article s’inspire largement.

PARTAGE NOIR

PARTAGE NOIR

Gavroche n°134 - Mars-Avril 2004

Gavroche n°134 - Mars-Avril 2004