Accueil > Editions & Publications > Itinéraire - Une vie, une pensée > Itinéraire - Une vie, une pensée n°5/6 : « Malatesta » > Italie 1919-1920 - Les années révolutionnaires

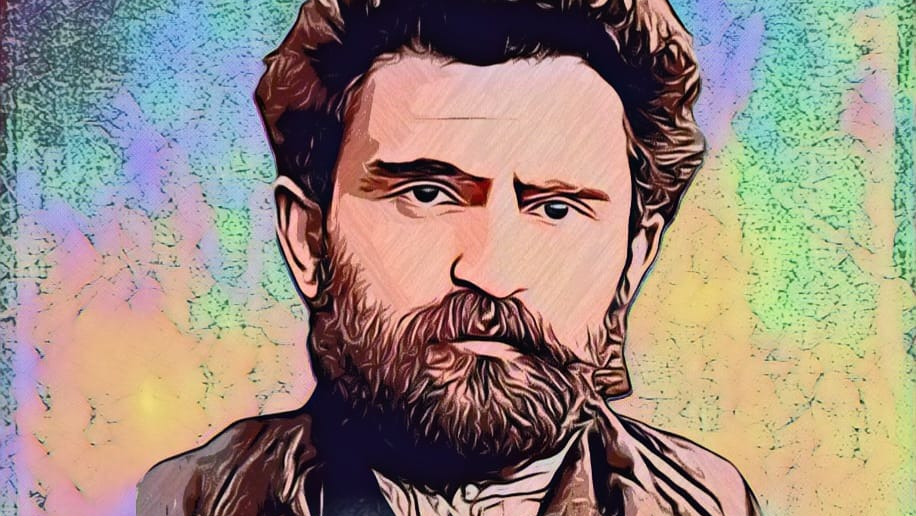

Itinéraire - Une vie, une pensée n°5/6 : « Malatesta »

Italie 1919-1920 - Les années révolutionnaires

jeudi 22 septembre 2022, par (CC by-nc-sa)

Cet article est un résumé, traduit et mis en forme par Maurice Colombo, de la thèse en histoire contemporaine (« La renaissance du mouvement anarchiste et l’action de Errico Malatesta. 1919-1920 ») que Paolo Finzi, militant anarchiste italien et un des fondateurs de la revue mensuelle A Rivista Anarchica, soutint à la Faculté des sciences politiques de Milan en 1975.

Au lendemain des mouvements insurrectionnels de juin 1914 (entrés dans l’histoire sous le nom de la « Semaine rouge »), Errico Malatesta, poursuivi par un mandat d’arrêt à cause de son activité révolutionnaire, avait échappé aux autorités en choisissant une fois encore la voie de l’exil pour s’établir à Londres [1]. En 1918, l’imminence d’un retour de Malatesta fut connu. Aux premiers jours de mars, le préfet d’Ancône ordonna aux forces de l’ordre de lui signaler la possible présence du célèbre anarchiste dans la ville ou la province, tout en demandant au commandant de la police si Malatesta était encore à Londres et, dans l’affirmative, où il habitait.

Malatesta lui-même ne faisait pas mystère de son désir de retourner en Italie. Dans une lettre à l’anarchiste Pasquale Binazzi, il écrivait entre autres : Je suis toujours prisonnier ici, impatient de retourner en Italie, mais dans l’impossibilité de le faire par absence de passeport

. Malatesta réclama son droit à posséder un passeport, se référant aussi à la récente amnistie qui devait le toucher. Après plusieurs mois de démarches et d’attente, la situation changea radicalement. Déjà le 26 novembre, le commissaire d’Ancône avait communiqué que Malatesta devait se considérer comme un des bénéficiaires de l’amnistie [2]. Mais c’est seulement à la fin du mois qu’il put finalement recevoir son passeport [3]. Tous les obstacles qui empêchaient le retour en Italie du vieil anarchiste ne furent pas tous éliminés pour cela et ce n’est qu’à Noël que son retour put avoir lieu.

Le mouvement anarchiste dans l’après-guerre

Tous les anarchistes italiens, à l’exception de rares cas individuels [4], avaient été depuis le début de la guerre nettement opposés à l’intervention de l’Italie dans le conflit. Guerre à la guerre

: avec ce mot d’ordre très clair, les anarchistes avaient pris une nette distance de l’équivoque ne pas adhérer, ne pas saboter

des socialistes. Il ne s’agissait pas d’une distinction purement formelle, mais d’une conception idéologique différente. Ce qui caractérisa les anarchistes fut leur intransigeance antibelliciste et surtout la volonté de transformer la guerre entre États

en guerre de classes

révolutionnaire. Le prix payé par les anarchistes pour leur activité contre la guerre avait été élevé. Le mouvement s’était dispersé, de nombreux militants avaient été contraints de prendre (ou reprendre) le dur chemin de l’exil. Beaucoup de réfractaires et de déserteurs s’étaient réfugiés en Suisse ou ailleurs, tandis que pour ceux restés en Italie la vie était devenue difficile et l’activité politique impossible. La guerre finie, dans les dernières semaines de 1918 et dans les premières de 1919, le retour d’exil ou de relégation, la sortie de prison de nombreux militants anarchistes permirent au mouvement de reprendre l’activité de propagande et d’agitation avec une plus grande efficacité que les années précédentes. La presse anarchiste reprenait son souffle. Un esprit fraternel caractérisait le constant débat entre les diverses tendances de l’anarchisme. A côté de la presse, ressurgissaient les autres formes de présence et de propagande libertaires : les groupes se recréaient, les cercles et les centres d’études sociales ouvraient de nouveau leur porte aux sympathisants. Il était courant à cette époque que les anarchistes prennent la parole dans les meetings organisés par les socialistes, même si cela n’était pas toujours du goût des organisateurs. Dans les premiers mois de l’après-guerre, de toute façon, la réciproque tolérance, allant quelquefois jusqu’à une active collaboration, caractérisa les rapports entre socialistes et anarchistes. Par exemple, l’Avanti !, le quotidien du Parti socialiste italien, publiait régulièrement les communiqués anarchistes.

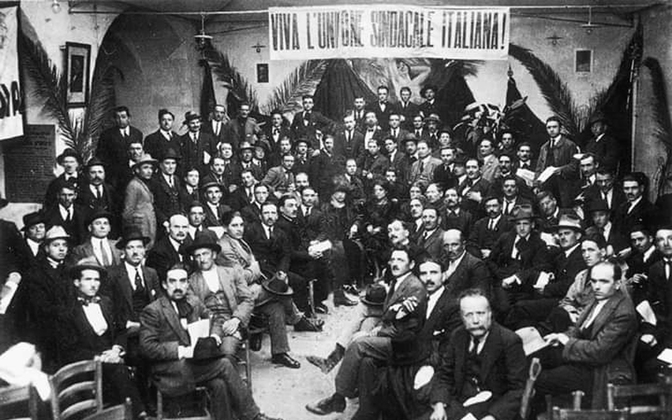

A côté du mouvement anarchiste, l’Union syndicale italienne (USI) connaissait, elle aussi, une notable croissance. Elle se plaçait sur le même terrain de lutte révolutionnaire, antiautoritaire et autogestionnaire, que les anarchistes. Entre le mouvement anarchiste et l’USI il n’y avait aucun rapport organique, au contraire plus d’un anarchiste actif dans le domaine syndical agissait d’une façon autonome ou tout simplement en adhérant à la CGL. Certes les anarchistes, dans leur ensemble, étaient particulièrement proches des syndicats.

Si dans le refus de la stratégie modérée de la CGL, tous les anarchistes se retrouvaient — comme il est naturel pour un mouvement révolutionnaire —, sur d’autres thèmes, le débat à l’intérieur du mouvement n’était pas clos. Un important moment de réflexions et d’analyses fut le premier congrès anarchiste de l’après-guerre qui se tint à Florence, du 12 au 14 avril 1919. La première proposition pour un congrès avait été lancée en février par trois survivants du Comité d’action internationaliste anarchiste : Pasquale Binazzi, Virgilio Mazonni et Temistocle Monticelli.

En février et mars, presque tout le mouvement anarchiste y répondit avec enthousiasme. En peu de semaines, des dizaines de groupes et d’individuels écrivirent au comité promoteur du congrès, communiquant leur adhésion au projet ou même annonçant leur présence (ou celle de délégués) [5]. Le 12 avril 1919, à l’ouverture du congrès, dans la salle de la Bourse du travail de Florence se réunirent une cinquantaine d’anarchistes, représentant un nombre élevé de groupes. Tandis que les travaux commençaient avec une première décision (la non-admission de la presse bourgeoise), un commissaire de police faisait enlever du portail de la bourse du travail une grande banderole noire portant les mots : Ni Dieu ni maitre

, que les anarchistes florentins venaient d’accrocher. Tout de suite une motion fut approuvée : Les anarchistes d’Italie (...) envoient un ému et fraternel salut à nos martyrs de la guerre, du travail, des révolutions russe, allemande et hongroise, et souhaitent le prompt retour en Italie de Errico Malatesta (...) et la libération de tous ceux qui sont en prison (...)

.

Vers le quotidien anarchiste

Le second point à l’ordre du jour prévoyait la discussion de la proposition de constitution d’une fédération anarchiste italienne

. A la conclusion des débats, qui durèrent plusieurs jours, furent approuvées la constitution de l’Union anarchiste italienne et de nombreuses résolutions pratiques, tendant à délimiter et à garantir l’action de l’organisation. Sur la question syndicale, le débat ne fut pas clos. La liberté fut laissée aux travailleurs anarchistes d’adhérer ou non à l’Union syndicale italienne. Dans la matinée du 14, dernier jour du congrès, commença la dernière discussion importante relative à l’aménagement de notre presse

. Les propositions étaient multiples et contradictoires. Certains souhaitaient fonder un organe de l’UAI, laissant les compagnons libres d’éditer d’autres journaux ; d’autres voulaient la suppression de toutes les feuilles libertaires existantes pour donner vie à un journal unique pour tous les anarchistes. Mais la proposition qui, inévitablement, se trouva au centre des discussions fut celle de créer un quotidien anarchiste, suivant la suggestion d’un groupe de militants milanais.

Fort de la substantielle approbation obtenue au congrès de Florence, le groupe anarchiste milanais, initiateur du quotidien, diffusa à l’intérieur du mouvement une circulaire pour inciter les groupes à participer activement à la souscription. Cette circulaire recevra immédiatement des réponses favorables, bien que tout le monde n’était pas d’accord avec cette initiative, et certaines voix discordantes ne tarderont pas à se faire entendre.

Le débat passionna la grande majorité des groupes et des militants. Il Libertario de La Spezia, L’Iconoclasta de Pistoia, Volontà d’Ancône ouvrirent leurs colonnes aux différentes opinions. Pour appuyer le travail des partisans du quotidien, au début de l’été, Malatesta se prononça favorablement. Quand tu m’écris, parle-moi du quotidien

, écrivait Malatesta à Mario Senigalliesi. Moi aussi je crois qu’il serait d’une grande utilité et mettrait notre mouvement sur des bases plus larges, que nous n’avons jamais eues. Naturellement il y a des dangers, mais on ne fait rien sans affronter les périls. Et, tôt ou tard, il faudra le faire. Nous ne pouvons pas éternellement nous limiter à des hebdomadaires lus seulement par nos compagnons

[6].

Au début de l’automne, lorsque la souscription permit de considérer la sortie du quotidien comme très proche, la rédaction diffusa dans le mouvement une circulaire-programme de Umanità Nova. L’objectif de celle-ci était surtout d’éclaircir les équivoques et de supprimer les doutes que le grand projet de quotidien avait suscités chez quelques-uns. Tenant compte des différences à l’intérieur du mouvement, la rédaction soutint la possibilité d’une fraternelle collaboration entre les diverses tendances.

Le retour, les premiers meetings

Après une énorme campagne, et en pleine effervescence due à la prochaine parution du quotidien, Errico Malatesta arriva au port de Tarante, en provenance de Cardiff, grâce à l’aide d’Alfredo Giulietti, secrétaire de la très puissante Fédération des travailleurs de la mer.

Le 27 décembre eut lieu la première d’une longue série de manifestations pour le retour du vieil anarchiste. Meetings, conférences, manifestations constituèrent le menu quotidien de Malatesta pendant plusieurs mois. A chaque fois il s’exprimait devant des foules considérables. Dans son numéro du 30 décembre 1919, l’Avanti ! relate ainsi la manifestation d’accueil, suivie d’un meeting à la bourse du travail, à Turin. Malatesta prit la parole, remerciant le prolétariat turinois pour les manifestations de sympathie, qu’il déclara accepter

non comme un hommage à sa personne, mais comme un signe de la volonté du prolétariat de faire la révolution (...). Les temps, poursuivit Malatesta, sont finalement mûrs. Aujourd’hui la révolution ne doit pas être un changement d’hommes ou de gouvernement, mais doit être révolution sociale, pour la complète émancipation du prolétariat. Les travailleurs ne doivent rien attendre des gouvernements et des parlementaires. Ils ne doivent compter que sur leurs propres forces, s’ils veulent arriver à l’abolition du capitalisme

. Après, prirent brièvement la parole Umberto Terracini, pour lui apporter le salut de la section socialiste de Turin, et Borghi au nom de l’USI

Début janvier 1920, Malatesta resta quelques jours à Milan. Il visita les locaux de Umanità Nova et participa aux réunions de préparation du quotidien. La date du 24 janvier fut retenue pour sa parution. Toutes les questions relatives au quotidien étant en grande partie résolues, Malatesta pouvait repartir pour de nouvelles conférences, avec la ferme intention de revenir à Milan avant le premier numéro. C’est à l’occasion de cette nouvelle série de manifestations que Malatesta publia l’article Merci, mais assez !

dans Il Libertario de La Spezzia :

Je suis en Italie grâce aux compagnons et aux amis, et je les remercie de m’avoir donné la possibilité d’apporter à la cause commune mon concours. Je regrette que mes modestes facultés ne me permettent pas de faire tout ce que je voudrais et aussi tout ce que l’on attend de moi. Dans tous les cas je travaillerai avec toute la foi, avec tout l’enthousiasme que j’ai en moi. Que l’on me permette maintenant de faire une observation, une critique, à l’attitude de mes compagnons à mon égard. Durant la mobilisation pour mon retour et durant les premiers jours de ma présence en Italie, il a été dit et fait des choses qui offensent ma modestie et mon sens de la mesure. Que les compagnons se rappellent que l’hyperbole est une figure rhétorique dont il ne faut pas abuser. Il faut qu’ils se rappellent surtout qu’exalter un homme est chose politiquement dangereuse et moralement malsaine, pour celui qui est adulé comme pour ceux qui adulent. Et puis je suis ainsi fait que les applaudissements me paralysent plutôt qu’ils me stimulent. Je veux être un compagnon parmi les compagnons, et si j’ai la disgrâce d’être plus vieux que les autres je ne peux être satisfait de me le voir continuellement rappelé par la déférence des compagnons.

[7]

A compter de cette prise de position, ses conférences prendront un caractère différent, s’engageant à fond pour provoquer la révolution qu’il pensait imminente.

La naissance de Umanità Nova

Rentré à Milan le 9 février, Malatesta s’occupa principalement de Umanità Nova. Cela faisait dix mois que le congrès de Florence s’était prononcé pour sa création. Désormais tout était prêt : le financement, les rédacteurs, la diffusion, le programme du journal, le matériel d’impression, etc. Il ne manquait qu’une chose essentielle : le papier. Le gouvernement, par l’intermédiaire de la papeterie Isola del Liri, ne semblait pas du tout disposé à fournir aux anarchistes, dont la date de parution du quotidien, fixée au 24 janvier, était dépassée, la matière première. En attendant, Malatesta reprit ses conférences le 17 février à Voghera, puis trois jours plus tard à Milan, le 22 à Legnano, et le 23 à Turro Milanese.

Enfin, le 27 février, le premier numéro de Umanità Nova voyait le jour, daté du 26-27 février 1920. L’article de présentation du nouveau journal était constitué par la circulaire-programme que Malatesta avait écrite cinq mois auparavant à Londres (publiée par Il Libertario du 9 octobre 1919). Pour saluer la naissance de Umanità Nova, l’Avanti ! publia un dessin accompagné d’un commentaire favorable. Toute l’année 1920, Umanità Nova resta le point de référence quotidien de la gauche du parti socialiste, attirant sur lui l’attention et quelquefois le soutien des divers mouvements de la gauche révolutionnaire italienne : de l’USI au Syndicat des chemins de fer, de la Fédération des travailleurs de la mer à la Fédération des jeunesses socialistes, des courants socialistes maximalistes à la Fédération des travailleurs portuaires. Il faut noter que Umanità Nova ne se présentait pas comme le porte-voix des seuls anarchistes adhérents à l’Union anarchiste italienne, mais comme celui de tout le mouvement anarchiste.

Outre l’Avanti !, la sortie du quotidien fut vivement saluée par toutes les publications libertaires de n’importe quel courant qu’elles soient. Particulièrement significative fut la position de La Cronaca Sovversiva de Turin, rédigée par Luigi Galleani et Raffaele Schiavina, importants représentants de la tendance antiorganisationnelle. Les mois qui suivirent confirmèrent le succès de Umanità Nova. Pour la première fois dans l’histoire du mouvement anarchiste de langue italienne, des centaines, peut-être des milliers de militants et de sympathisants se mobilisèrent quotidiennement pour diffuser avec régularité un journal. Naturellement, c’était dans les régions de tradition libertaire que la diffusion fut la plus forte. Cependant, il est à signaler que dans certaines zones, où l’implantation de l’Avanti ! limitait la potentielle pénétration de Umanità Nova, ce dernier réussissait également à prendre pied et, quelquefois, à surpasser le quotidien socialiste.

Le témoignage d’un observateur attentif, en la personne du socialiste réformiste Filippa Turati, est intéressant à ce propos. Dans une lettre à Anna Kuliscioff, il indique : La classe ouvrière passe en ce moment un mauvais quart d’heure de contagion anarchiste. Désormais l’Avanti est quasiment boycotté, et les ouvriers ne lisent plus que Umanità Nova, qui dépasserait les 100 000 exemplaires. Les habitués de la bourse du travail et les voyageurs des trams au petit matin l’affirment, car on n’y trouve plus d’ouvriers sans Umanità Nova en main. Les articles de Malatesta contre la dictature de tout gouvernement, même communiste, en détachent du maximalisme ; mais il y a quelque chose de pire, en l’exaltation des

[8]bons

organismes du peuple qui, la révolution accomplie, sauront régler eux-mêmes la production et la distribution

De la place Missori à l’occupation des usines

Convoqué par la Ligue prolétaire des invalides, mutilés, veuves et orphelins de guerre pour protester contre l’attitude du gouvernement à propos du problème des pensions, un meeting eut lieu à Milan le 29 février. Malatesta y prit la parole pour les anarchistes et Borghi pour l’USI. Le meeting terminé, une grande partie des participants se dispersa en direction de la place Missori qui avait été bloquée par des cordons de soldats et de carabiniers. Les trams voulurent passer et c’est alors que les carabiniers ouvrirent le feu : un conducteur et un passager invalide de guerre furent tués. La bourse du travail (à majorité socialiste) proclama dans la soirée une grève générale de protestation pour le lundi 1er mars. Ce jour-là, la grève fut vraiment unanime et, l’après-midi, se tint un meeting. Un certain Scotti, au nom d’ouvriers métallurgistes, après avoir jugé inefficace l’utilisation de la grève générale en tant que protestation ouvrière, y présenta le mot d’ordre d’occupation des usines. Une telle proposition suscita l’immédiate adhésion des anarchistes (Malatesta) et des syndicalistes révolutionnaires (Borghi), tandis que les représentants de la bourse du travail (Bensi) et de la direction du parti socialiste (Repossi) tentèrent de calmer les travailleurs, en soulignant les risques d’une telle perspective.

L’Avanti ! attaqua les anarchistes et, aux affirmations durement polémiques, Umanità Nova répondit sèchement : Défaitistes ! Oui messieurs, nous l’avons été durant la guerre, quand, avec toute notre énergie, nous avons cherché à ouvrir les yeux au prolétariat, quand nous vîmes le gouffre dans lequel la bourgeoisie l’avait jeté. Nous le sommes aujourd’hui quand nous disons aux travailleurs qu’il est temps qu’eux-mêmes créent dans les usines les organismes pour rendre possible demain leur prise de possession, quand nous opposons à l’évangélique

[9].croisez-vous les bras

, le révolutionnaire occupez les usines

Durant tout le printemps 1920, Malatesta poursuivit sans repos son travail d’organisation et de propagande anarchistes. Dans tous ses meetings, il ne faisait qu’inviter avec insistance le prolétariat à la préparation révolutionnaire. Le mot d’ordre d’occupation des usines caractérisait sa propagande : Les grèves générales de protestation, écrivait-il dans les colonnes de Umanità Nova, ne touchent plus personne : ni ceux qui les font ni ceux qui sont visés. Si seulement la police avait l’intelligence de ne pas faire de provocations, cela se passerait comme une quelconque journée fériée. Il faut chercher autre chose. Nous lançons une idée : s’approprier les usines. La première fois, nous serons peut-être peu nombreux, mais la méthode a certainement un avenir, parce qu’elle correspond au but final du mouvement ouvrier, et constitue une gymnastique qui prépare à l’expropriation générale et définitive

[10].

L’accent était ainsi toujours mis sur la nécessité de l’action directe pour les ouvriers indépendamment et, si nécessaire, contre les adjurations des dirigeants politiques et syndicaux.

Le congrès de Bologne

Le congrès de Bologne (du 1 au 4 juillet 1920) dépassa de loin le précédent congrès de Florence, à la fois par le nombre de participants et par le niveau politique. Par rapport aux dizaines de localités représentées à Florence, il y avait à Bologne des délégués de plus de cent quatre-vingts localités représentant environ sept cents groupes anarchistes [11]. Il faut également souligner que tous les anarchistes italiens n’étaient pas adhérents à l’UAI. En particulier, la tendance anti-organisationnelle qui refusait toute structure stable, préférant les ententes limitées dans le temps entre groupes et individus sur des initiatives spécifiques. Deux représentants de cette tendance, nettement minoritaire, furent Luigi Galleani et Raffaele Schiavina qui, à Turin, éditaient Cronaca Sovversiva. Galleani en était l’élément le plus compétent, par son âge, son expérience, et ses critiques sereines et nuancées vis-à-vis des « organisationnels ».

A ce congrès, les deux points les plus importants furent le « front unique » et les conseils d’usine. Parmi les adhérents de l’UAI, le débat basé sur les rapports précongrès que Umanità Nova avait publiés dans la deuxième moitié de juin était vif. Sur la question des conseils d’usine, le rapport avait été fait par Maurizio Garino de Turin qui était, avec Pietro Ferrero, le principal représentant du groupe d’anarchistes turinois militant à la FIOM, syndicat catégoriel de métallurgistes adhérent de la CGL [12]. Avec un esprit critique et réceptif aux nombreuses interrogations des anarchistes à propos des conseils, Garino défendait leur intérêt et les potentialités qu’ils offraient. Le congrès, assez hésitant, ne donna pas de toute façon au groupe turinois de Garino et Ferrero l’aval « officiel » que, peut-être, ils attendaient. Deux opinions fondamentales vis-à-vis du syndicalisme étaient en confrontation : d’une part, les partisans sans réserve de l’USI et de la nécessité que tous les anarchistes (ou du moins ceux adhérents à y soient adhérents ; de l’autre, ceux qui retenaient que les militants de l’UAI) devaient être libres d’adhérer soit à l’USI, soit à la CGL ou à un autre syndicat et, à la limite, à aucun. Cette deuxième opinion, soutenue par Malatesta en particulier, prévaudra comme cela avait été le cas quinze mois plus tôt au congrès de Florence.

Sur la controversée question du « front unique », un long document [13] fut approuvé. Dans celui-ci, après avoir analysé d’une façon générale la situation italienne (jugée révolutionnaire), la conception anarchiste du front unique était explicitée. Il ne s’agissait pas d’un accord entre dirigeants, mais d’une alliance systématique et active sur le plan local entre les diverses forces subversives, en dehors de toute structure organisée préexistante. La base du front unique révolutionnaire doit être l’entente locale des groupes révolutionnaires actifs même de parti différent.

D’autres points à l’ordre du jour furent âprement discutés, comme la proposition de Luigi Fabbri d’un pacte d’alliance constituant les statuts de l’organisation. Ce pacte fut accepté par le congrès, ainsi que le programme anarchiste rédigé par Malatesta. Ce document est aujourd’hui encore la référence des différentes composantes organisées du mouvement anarchiste italien. Dans ce programme, le vieux révolutionnaire résume magistralement les bases de l’anarchisme (ce que nous voulons, voies et moyens, la lutte économique, la lutte politique, conclusion), autant du point de vue théorique que pratique. Le programme de l’Union anarchiste italienne, écrivait Malatesta dans une brève présentation, est le programme communiste anarchiste révolutionnaire qui, il y a déjà cinquante ans, fut soutenu en Italie au sein de la Première Internationale sous le nom de programme socialiste et qui, plus tard, prit le nom de socialiste-anarchiste ; puis, suite à la croissante dégénérescence autoritaire et parlementaire du mouvement socialiste s’appela simplement anarchiste.

Ainsi, Malatesta relie les origines de la Première Internationale, avec les accords conclus à Rimini et à Saint-Imier en août-septembre 1872, au patrimoine de pensée et de lutte accumulé en un demi-siècle de mouvement anarchiste.

<widget_audio121>

| Les anarchistes italiens face au fascisme | Contre la guerre - Londres, 12 février 1915 |

[1] Malatesta avait déjà plusieurs fois séjourné dans la capitale anglaise, en particulier de 1900 à 1913. Au terme de cette longue permanence à Londres, Malatesta était retourné en Italie (été 1913) à un moment qui lui semblait propice pour l’action révolutionnaire. Il en fera de même en 1919.

[2] Le préfet de Corno demanda au ministère de l’Intérieur si Malatesta [était] encore interdit sur le territoire ; s’il se présentait muni d’un passeport, l’entrée lui serait-elle autorisée en vous signalant les lieux où il ira ?

(1er octobre 1919).

[3] Le ministère de l’Intérieur au consulat de Londres le 22 novembre 1919.

[4] Sur l’attitude des anarchistes face à la Première Guerre mondiale, cf. Gino Cerrito, L’antimilitarismo anarchico in Italie nel primo ventennio del secolo, Pistoia, 1968.

[5] Les adhésions qui parvenaient progressivement au comité furent publiées dans Il Libertario de La Spezia, numéros 704-705 et 707-708.

[6] Lettre de Malatesta à Senigalliesi, Londres, 17 juillet 1919.

[7] Il Libertario (La Spezia), 8 janvier 1920 (année XVIII, n° 747).

[8] Lettre de Turati à Kuliscioff, datée du 16 août 1920, Milan.

[9] Umanità Nova, 4 mars 1920.

[10] Umanità Nova, 17 mars 1920.

[11] La liste complète des 183 localités fut publiée dans l’hebdomadaire anarchiste d’lmola, Sorgiamo, le 10 juillet 1920.

[12] Sur l’activité et l’idéologie de ce groupe, cf. P.C. Masini, Anarchistes et communistes dans le mouvement des conseils à Turin. éd. Nautilus, 1983.

[13] « Le front révolutionnaire unique. Rapport sur les relations du mouvement anarchiste avec les autres forces subversives et révolutionnaires », congrès national de Bologne, 1er au 4 juillet 1920, cité par G. Bosio, La grande paura (la grande peur), Rome, 1970.

PARTAGE NOIR

PARTAGE NOIR

« Malatesta », revue « Itinéraire - Une vie, une pensée » n°5/6 [PDF]

« Malatesta », revue « Itinéraire - Une vie, une pensée » n°5/6 [PDF]