Accueil > Editions & Publications > Fédération internationale syndicaliste révolutionnaire > Les Coupables > Les Coupables - Chapitre III

Les Coupables - Chapitre III

vendredi 25 août 2023, par (CC by-nc-sa)

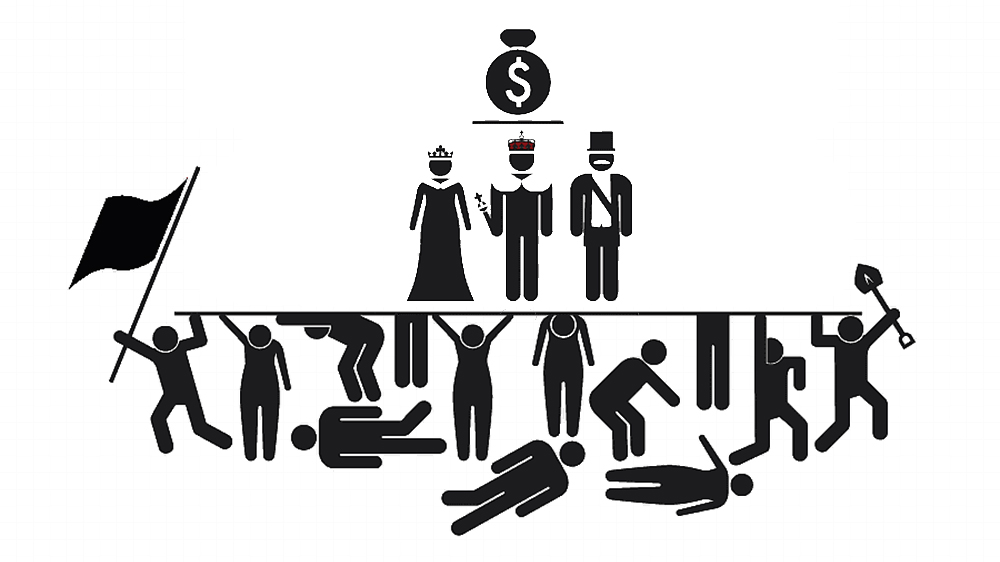

Politiques et politiciens

Ou un peu d’histoire politique

La politique ou science de gouverner est, certainement, presque aussi vieille que l’apparition de l’homme sur la terre, mais elle n’est doctrinalement connue que depuis le Platonisme.

Si, théoriquement, la politique idéalise, dans toutes ses tendances, les penchants sociaux humains, pratiquement elle a fait faillite complète tout au long de son histoire ; faillite qu’on peut dire aujourd’hui catastrophique, car elle n’a enrayé aucun des maux à qui un attroupement humain peut donner naissance, mais, au contraire, par ses défauts pratiques, elle a augmenté et amplifié les qualités défectueuses qui se firent jour chez l’homme vivant en société.

La politique, dans toutes ses tendances, prétend instaurer :

1° la Paix dans les rapports de groupes sociaux à groupes sociaux (actuellement nations) ;

2° la Justice, le mieux-être, dans les rapports d’individus à individus et pour tous les individus.

Sans discuter, pied à pied, chacune des tendances politiques qui ont dirigé le monde, on constate, en consultant l’Histoire, que depuis Platon (l’inventeur doctrinal de la politique), les guerres n’ont fait qu’augmenter d’intensité jusqu’à présenter des signes de catastrophe planétaire. La « Justice » et le « mieux-être » furent toujours favorables aux puissants avant Platon. La doctrine de ce dernier et les théories qui suivirent n’ont rien changé à cet état de choses. Bien au contraire, elles ont permis, sous le manteau politique, de pratiquer, sur une balance toujours plus fausse, une justice toujours plus partisane, et d’ajouter des faveurs aux privilèges, sur le dos et au compte des misérables.

Il y avait cinq cents ans que Platon avait construit théoriquement sa « République » lorsqu’un philosophe, héritier d’un trône, prétendit la pratiquer : on l’appelait Marc-Aurèle.

Marc-Aurèle avait, dans ses écrits philosophiques, condamné intégralement la guerre. Pour lui, comme pour les philosophes chinois, brigand et guerrier étaient deux termes synonymes. Son règne dura soixante ans. Et il fit guerroyer son peuple durant soixante ans contre les Sarmates et les Germains ! Philosophe, il s’était fait apologiste de la liberté de pensée et de parole ; c’était un admirateur des sages et des cyniques. Empereur, il persécuta les chrétiens par milliers.

Mille six cents ans plus tard, le futur Frédéric II écrivait l’Anti-Machiavel, œuvre de haute portée sociale, réfutation de la duplicité en politique. Mais lorsque, lâchant la philosophie il prit possession du trône, son règne ne fut que cynisme, duplicité, manque de scrupules. Ce n’était plus « l’Anti-Machiavel », mais la copie exacte du Prince de Machiavel.

Quand Frédéric s’occupait de philosophie, il écrivait : « Si nos soldats commençaient à penser, aucun d’eux ne resterait dans les rangs. » Mais quand il s’occupa de régner, il fit faire les plus grandes guerres de l’époque à son peuple, et cela pendant toute la durée où il s’assit sur l’auguste siège.

Voilà deux exemples typiques, qui nous démontrent la force corruptrice de « l’Autorité ».

A mille six cents ans d’intervalle, deux cerveaux, des plus intelligents, des plus profonds, dont les pensées claires révèlent au monde des vérités identiques : contre la guerre, contre les tyrans, parvenus au pouvoir – et ceci sans effort, sans intrigue, donc sans accoutumance – deviennent immédiatement fauteurs de guerre et tyrans absolus.

Après cela, nous n’avons plus le droit de nous étonner que nos politiciens contemporains, êtres simples, artificiels, dirigés par l’envie, intrigant pour un croûton de pain ou pour un bout de ruban, deviennent de catastrophiques gouvernants !

C’est avec l’idée de la « République » de Platon que les bourgeois de 1788 ont fait 1789. Mais c’est dans le genre de Marc-Aurèle qu’ils l’ont mise en pratique. Idéalisée pendant près d’un siècle par des philosophes, la République représenta toute l’espérance d’un peuple. Mise en application, elle se traîna lamentablement durant quatre ans, au milieu des pires excès (excès qui ne venaient pas du peuple, comme certains historiens se complaisent à nous le raconter, mais bien des intrigues de ceux qui se disputaient la direction de la barque), des écœurants tripatouillages, pour, en définitive, échouer dans la main de nouveaux tyrans.

Au nom de Liberté, Egalité, Fraternité, la bourgeoisie, jointe au peuple, fit sa révolution. C’était magnifique ! Hélas, c’est aussi au nom de la Liberté que les politiciens de la Grande Révolution se sont jetés mutuellement en prison et ont finalement mis le peuple sous le joug du Directoire. C’est au nom de la Fraternité que les Girondins, Jacobins, Montagnards, se sont guillotinés à qui mieux mieux, pour un oui ou pour un nom, et cela pendant trois ans. C’est au nom de l’Egalité que philosophes et politiques firent renverser la royauté pour installer presque aussitôt le Directoire et s’aplatir devant Napoléon et la nouvelle noblesse.

C’est pourtant de cette Révolution Française, qui n’a rien tenu de ses promesses, que naquit chez tous les peuples l’espérance dans des jours meilleurs. Aujourd’hui encore des millions d’individus cherchent dans cette trompeuse lueur du passé des raisons d’espérer dans l’avenir.

Nous vous crions : détrompez-vous !

Etudiez l’histoire. La Révolution Française, comme toutes les Révolutions faites jusqu’à nos jours, fut une duperie. Elle fut pendant quatre ans un chaos, ensuite elle devint un Empire et resta Empire, même après la disparition de l’Empereur ; et cela, non par manque d’enthousiasme à son début, ni par manque de bonne volonté, bien au contraire. Rappelons-nous la devise flamboyante : Liberté, Egalité, Fraternité. C’était à l’origine tout un programme qui se perdit dans les gribouillages, ratures, surcharges et refontes constitutionnelles.

L’erreur de la République de l’An I ce fut sa Loi. On n’impose pas la liberté, on la délivre. On n’impose pas l’égalité, on supprime les causes d’inégalité. On n’impose pas la fraternité, on partage son bien. Malgré cela on comprend que la République de France n° 1 peut avoir donné aux uns l’espérance, laissé à d’autres du regret : elle fut une expérience tragique, mais reste une expérience qui compte, parce qu’elle nous démontre l’Erreur et par cela, certains moyens de l’éviter de nouveau.

Nous tombons directement dans le tragi-comique lorsque nous abordons la IIIe République. Comique par beaucoup de côtés paradoxaux et, en premier lieu, parce que le responsable n° 1 de cette République n° 3 fut un monarchiste convaincu : Foutriquet, autrement dit Thiers. Sous de tels auspices que pouvait-on espérer ? La situation tourna rapidement au tragique. Ce foutriquet, avec l’aide de Gallifet, commença par égorger cinquante mille vrais républicains – de la Sociale.

En 1840 ce Foutriquet avait écrit : « C’est calomnier un gouvernement quel qu’il soit de supposer qu’il puisse un jour chercher à se maintenir en bombardant sa capitale ». En 1871 il bombarda « sa capitale » pendant deux mois. Pour un coup d’essai, c’était un coup de maître.

Mais, si un Thiers fut en tous points coupable de canaillerie ; si, domestique bassement fidèle des puissances d’argent, il assura pour leur compte la plus odieuse des polices, il faut reconnaître qu’il ne trompait personne. Tout le monde savait que Thiers était l’homme de la finance, imposé par la finance.

Par la suite, ils furent nombreux, les imitateurs du Foutriquet, dans la IIIe République : Gambetta, Poincaré, Loucheur, Deschanel, Doumer, Doumergue, etc. Ceux-là, ce sont les plus connus, ceux dont les noms resteront gravés dans l’Histoire en marques indélébiles ; tous, valets avoués et payés par la haute finance.

Mais plus redoutables et plus coupables sont ceux qui se sont ornés d’une auréole, grâce à une éloquence et une érudition qui leur permettaient de faire résonner l’espérance aux oreilles du Peuple, Jésus-Christs modernes, ils crucifièrent le peuple au lieu de se laisser crucifier.

Dans l’histoire politique du monde, ils se chiffrent par milliers, tous ceux qui ont accédé au pouvoir par les chemins sentimentaux qui mènent au cœur des peuples et en même temps, hélas, à la trahison de ces derniers.

Consultez le passé. Nous allons citer quelques exemples pris entre mille et mille. Vous, qui croyez encore à la bonne foi de certains gouvernants, ou futurs gouvernants, faites comme nous : plongez dans le passé de l’individu en question, recherchez ses écrits et ses actes passés, confrontez-les avec ses écrits et ses actes présents, et concluez, sans méchanceté, mais avec sincérité. D’avance nous vous prévenons : chez tous, chez tous sans exception, qui ont été au pouvoir ou qui se sont approchés du pouvoir, vous trouverez les mêmes mensonges, les mêmes trahisons, la même façon (brutale ou graduée) de virer de bord et de combattre aujourd’hui ce qu’ils préconisaient hier.

Briand qui, à force d’hypocrisie, s’est fait appeler le « pèlerin de la paix », écrivait le 21 juin 1901, dans La Lanterne : « Il n’est pas un gouvernement, pas un monarque, pas un despote, qui oserait déclarer la guerre, s’il ne comptait pas sur la veulerie du peuple pour favoriser ses projets homicides, si le signal de la guerre devait être celui de la Révolte ». Huit ans plus tard, Président du Conseil, il avait changé d’opinion de manière formelle : « Et si par malheur, disait-il, les événements le voulaient, tous les Français, sans exception, seraient debout, unis fraternellement, oubliant les discordes du passé, les nuances d’opinion, marchant tous pour la défense de la patrie menacée et assurant ainsi le succès de nos armes » (Octobre 1909). Et ceci n’est rien encore : lui, qui connaissait les véritables raisons de la guerre, lui qui en connaissait les vrais coupables, il osa accepter la présidence du Conseil de 1915 à 1917.

Mais le « pèlerin de la paix » ne devait pas se contredire sur ce seul terrain. De 1892 à 1899, apologiste de la révolte et de la grève générale, par la parole et par la plume, il s’était laissé aller dans un discours important jusqu’à dire : « Allez-y (à la bataille révolutionnaire) avec des piques, des sabres, des pistolets, des fusils ; loin de vous désapprouver, je me ferais un devoir, le cas échéant, de prendre place dans vos rangs ». En 1907 il est Ministre de l’Instruction publique ! Justement les instituteurs cherchent à améliorer leur sort. Ils profitent de ce que Briand, le propagandiste de la grève, est au pouvoir, pour faire leur grève, espérant que loin de les désapprouver... « C’est une erreur de jeunesse » dit notre ministre, et il fait mettre incontinent en geôle les meneurs. En 1910 Briand est de nouveau Président du Conseil et Ministre de l’Intérieur. Eclate la fameuse grève des cheminots. Pour la briser, il fait ce que nul ministre réactionnaire n’oserait : il mobilise les cheminots sur place et là aussi les « meneurs » vont faire connaissance avec les cellules.

Toute sa vie Briand conserva l’étiquette de socialiste indépendant (ô combien). Tellement indépendant, ce socialiste, de l’idée qu’il disait représenter, qu’il collabora avec toutes les têtes marquantes réactionnaires du Parlement : Clemenceau, Poincaré, Laval, Tardieu, etc. Le pouvoir avait à tel point transformé cet ex-révolutionnaire qu’il ne conservait plus aucune dignité. Painlevé, en 1913, osa dire publiquement à Briand : « Tant que vous serez au pouvoir, il y aura quelque chose de pourri dans notre nation. Je me refuse à participer à l’apothéose de l’immoralité publique ». En 1925, le Président Painlevé, pour des raisons politiques, fait appel à la collaboration de Briand et, tout naturellement, ce dernier accepte le ministère des affaires étrangères !

Nous n’avons pas pris Briand comme exemple par pur hasard, mais bien parce que parmi les renégats il fut des plus propres. Son nom n’a pas été rencontré dans les carnets de chèques des magnats de la finance. L’ambition de gouverner seule paraît l’avoir rivé aux postes directeurs.

Rejeté du parti socialiste, il ne fut pas un élément de désordre dans le mouvement de la classe ouvrière qui l’avait vomi avant son ascension pleine et entière au pouvoir. Il fut donc moins dangereux dans sa traîtrise que certains chefs de partis dits de gauche, qui, par leur « attitude diplomatique », engagèrent la politique du parti et dénaturèrent l’idée même qui l’avait fait naître. Tel un Blum, président de la Section Française de l’Internationale Ouvrière.

Nous pouvons accuser Blum de trahir l’idée socialiste qu’il disait représenter, parce qu’il disposa en France d’une influence considérable, de l’appui total du prolétariat et des forces militaires et policières de la nation. Avec cela il pouvait permettre à la classe prolétarienne de conquérir sa complète émancipation. Il pouvait aussi, sur le plan international, faire jouer la décision en faveur de la Révolution espagnole. Par son incurie, par sa lâcheté, par ses incompréhensibles reculades, il a permis au fascisme de régner totalement sur l’Europe continentale. Il a une grande responsabilité dans le déchaînement de la guerre dont nous subissons les conséquences.

Déjà, en 1914, il fut partisan de l’Union sacrée. En 1938, après Munich, ses sentiments furent partagés « entre un lâche soulagement et la honte ». Socialiste de l’Internationale ouvrière, comme il disait, devenu maître du Pouvoir en 1937, il laissa au patronat le soin de diriger économiquement le pays. En juin 1936, il s’ingénia à faire cesser les grèves et à faire de l’État un arbitre qui, par sa position, jouait généralement contre les revendications ouvrières. Athée, partisan de l’Education rationnelle, il laissa entre les mains des congrégations religieuses l’éducation et l’instruction de plus d’un million d’enfants. Il n’osa même pas toucher à l’école confessionnelle d’Alsace-Lorraine !

Démocrate, socialiste, anti-fasciste, il laissa l’industrie française livrer journellement des millions de tonnes de fer à l’Allemagne hitlérienne.

Nous jugeons inutile d’éplucher davantage le cas Blum. Il suffit déjà, pour un chef de parti socialiste affilié à l’Internationale ouvrière, d’être devenu chef de gouvernement, collaborant avec tous les partis ennemis de la classe ouvrière. N’oublions jamais que ce fut lui qui osa supplier les Flandin, les Reynaud, les de Kérillis, de faire l’Union sacrée en 1938 ; lui, Blum, qui avait jeté à la face de ces chacals, dans une séance historique, en son nom et au nom de la classe qu’il représentait, le fameux « Je vous hais ! ».

Blum n’est pourtant pas un « vendu » au sens strict du mot. Il n’est pas tombé lui non plus dans la vénalité. Il a même eu le courage, malgré les offres qui lui étaient faites par ailleurs, de rester à la tête de son parti. Ce n’est pas un vulgaire arriviste dans le genre d’un Laval, d’un Doriot, d’un Marquet, d’un Déat et de tant d’autres. Nous pourrions nous demander pourquoi des hommes de telle valeur trahissent au moment même où la gloire les appelle dans un autre sens, si nous ne connaissions pas parfaitement la corruption du Pouvoir. Corruption lente qui agit par grignotage : d’abord, par des concessions faites un peu à tous pour « arriver », pour « ne pas effrayer » : ensuite, pour des raisons « stratégiques », pour trouver des alliances avec les uns ou les autres. Et aussi par l’isolement de plus en plus grand, au fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie du pouvoir.

C’est ainsi que nous voyons des cas contradictoires se produire par ce jeu : des hommes de la Réaction qui appliquent une partie des programmes libéraux. (C’est Poincaré qui applique le premier les impôts sur le revenu. Tardieu mit en fonction la loi sur les assurances sociales. Laval signa le pacte franco-soviétique, etc.)

Blum n’a pas failli à la règle commune : par ses concessions, par ses marchandages, par ses reculades et ses tractations, par sa diplomatie secrète, il s’est rendu coupable d’avoir, non seulement brisé la Révolution naissante de 1936, mais encore d’avoir fourni des armes à la Réaction.

Etudions un autre cas : la politique du gouvernement bolchevique depuis 1918.

La révolution russe, par sa doctrine communiste, apparut aux peuples du monde entier comme l’espérance ultime ; elle devait réaliser ce que 1789 avait proclamé.

Les principes généraux étaient les mêmes, mais approfondis et précisés. Hélas ! Il y eut une contradiction, une seule : la théorie communiste amenait l’homme aux confins de la liberté individuelle ; mais, la pratique politique commençait par la Dictature du Prolétariat. Deux idées qui s’opposent absolument, l’une étant la négation du pouvoir, l’autre l’affirmation absolue d’un pouvoir. Ainsi commencée la Révolution russe devait succomber. Effectivement, après quelques années de chaos, après que les meilleurs éléments qui essayaient de jeter le prolétariat russe dans la voie de la vraie liberté eurent été définitivement éliminés, la Révolution se transforma en Régime. L’ordre, il est vrai, n’était plus le même qu’auparavant, le pouvoir avait changé de mains mais la Forme restait la même. Le nouveau régime conservait les classes sociales qui n’avaient ni les mêmes droits, ni les mêmes devoirs, ni les mêmes intérêts. Le nouveau régime conservait la magistrature, la police, l’armée, bien que son chef suprême eût dit : « Le parti veut une République prolétarienne et paysanne plus démocratique, dans laquelle la police et l’armée permanente seront remplacées par l’armement du peuple. » (Discours de Lénine, 29 avril 1917).

Peu à peu la Russie dite « communiste » créa une des plus formidables armées du monde et une des polices les plus puissantes et arbitraires : la « Tchéka » et le « Guépéou ».

La liberté d’opinion, de presse, de parole, conquêtes primordiales de toute révolution, fut totalement supprimée et les chefs politiques au pouvoir châtièrent, non seulement les contre-révolutionnaires, mais surtout les éléments révolutionnaires les plus avancés, qui avaient fait leurs preuves, mais voulaient corriger les erreurs manifestes et réagir contre les abus du nouveau régime.

Nous avons vu le chef suprême, Lénine, rétablir le petit commerce, cette inutilité sociale absolue, ce chancre rongeur de tout idéal social, réfuté sous toutes ses formes par les théoriciens communistes, Lénine compris.

Nous avons assisté au combat à mort auquel se sont livrées les différentes tendances du parti communiste russe pour accéder au pouvoir. Nous avons vu passer par les armes ceux qui, promoteurs du régime bolchevique et dirigeants de la première heure, avaient aussi, en d’autres circonstances, assassiné les meilleurs amis de la Révolution. Toutes ces luttes intestines, toute cette violente imposition de la volonté de quelques-uns, au sein de leur propre parti, eurent lieu au nom d’une idée qui disait que « Tous avaient droit à tout » : du droit de parler, d’écrire, de discuter, de raisonner, d’agir etc. au droit de manger, de s’instruire, de se divertir, etc.

Nous voyons aujourd’hui la pratique politique communiste recevoir le plus terrible et douloureux démenti que l’Histoire ait jamais enregistré. Vingt années de régime communiste auraient dû donner, d’après les augures politiques du parti, une Société presque idéale : un État détaché et presque sans rapports sociaux avec le reste du monde capitaliste. Au lieu de cela, nous trouvons une Russie communiste engagée dans la plus sauvage, meurtrière et inutile des guerres ; et cela, par un jeu de diplomatie secrète dont elle est en grande partie responsable. Par un paradoxe phénoménal, la Russie bolcheviste se trouve être non seulement l’alliée mais le rempart de la nation la plus férocement conservatrice : les États-Unis. C’est la jeunesse prolétarienne bolcheviste russe qui défend, jusqu’à l’anéantissement complet, les coffres-forts anglo-américains. C’est l’effort, le travail, le sacrifice de vingt années et de cent quatre-vingt millions de prolétariens bolchevistes russes qui sont gaspillés en quelques mois dans une guerre provoquée par des intérêts de groupes capitalistes.

Voilà où le Pouvoir, et ceux qui s’en sont servis, ont entraîné l’idée qui avait animé la plus grande et la plus complète Révolution que l’on ait connue à ce jour [1].

Le cadre que les nécessités imposent à notre développement est trop étroit pour que nous nous étendions davantage sur cette partie. Mais nous pensons avoir atteint notre but : dénoncer les coupables. Ce n’est pas tel ou tel personnage que nous jugeons coupable de l’effroyable faillite sociale où le monde se débat mais tous les tenants et partisans du Pouvoir.

Récapitulons de manière à bien préciser notre pensée : Coupables sont tous les gouvernants qui, par leur attitude, ont trahi les idées d’humanité, de travail dans la Paix, de Progrès.

Donc, coupables sont tous les régimes de forme absolue, tels que : royauté, empire, dictature, fascisme.

Par conséquent, tous ces César, Néron, Ugolin, Napoléon, Mussolini, Hitler, Franco, Pétain, leurs égaux et leurs domestiques, tous traîtres à leurs paroles, à leur dieu, à leur patrie et aux hommes, ne sont que des criminels imposteurs, n’ayant pour toute gloire que le courage de porter sans faiblesse et sans honte le poids, tous les jours plus pesant, de l’énorme fardeau de leurs infamies.

Coupables sont, également, tous les régimes dits « libéraux » qui, n’osant plus cyniquement approuver guerres, contraintes et exploitation, œuvrent par le mensonge et l’hypocrisie. Coupables ces députés de la première, deuxième et troisième République Française, de la Social-démocratie allemande, des USA, etc. ; de toutes les constitutions chèvre-choux d’Angleterre, de Belgique et d’autres pays, tous sombres et funestes canailles, moitié valets, moitié brigands, qui ont aidé aux mêmes crimes, aux mêmes horreurs.

Coupable, enfin, le régime bolchevique ; coupable lui aussi d’avoir appliqué la contrainte au peuple et d’avoir déchaîné la guerre : 1920, guerre à la Pologne ; 1939-1940, guerre à la Finlande, à la Pologne, etc., et, pour résultat final, guerre contre l’Allemagne. Lénine, Trotski, Staline et leurs collaborateurs directs, sont tous coupables d’avoir accaparé le pouvoir, de s’être servis de la force brutale pour imposer leurs propres volontés, d’avoir par le système coercitif de tous les régimes (prison, déportation, peine de mort) empêché la Révolution russe de devenir une Révolution Sociale et Mondiale. Coupables, oui, tous, tous et tous, parce qu’ils furent les esclaves, conscients ou inconscients, intelligents et imbéciles, sincères et hypocrites, du Pouvoir, cette lèpre sociale.

Pourtant, il y eut des sincères, des probes, des incorruptibles, parmi ceux qui, encore loin du Pouvoir, menaçaient de vengeance populaire ceux qui le détenaient. Puis, eux aussi s’en approchèrent. Déjà avant de l’étreindre, ils changeaient. Il y a plus de cent cinquante ans, Kant disait dans une de ses études philosophiques : « La possession du pouvoir corrompt inévitablement le libre jugement de la raison. »

Oui, Le Pouvoir corrupteur, c’est-à-dire, la Forme qui régit nos existences : c’est cela qu’il faut supprimer.

| Les Coupables - Chapitre II |

- Lire : Les Coupables - Avertissement

- Lire : Les Coupables - Chapitre premier

- Lire : Les Coupables - Chapitre II

[1] Au nom des prétendues nécessités diplomatiques de la Russie (cette fameuse diplomatie secrète que les hommes de la IIIe Internationale avaient en différentes séances prérévolutionnaires juré de supprimer), les différentes sections de l’Internationale communiste ont, dans le monde entier, mené des campagnes qui paraissaient dirigées par l’incohérence en personne ; tantôt contre, tantôt pour la défense nationale de telle ou telle nation ; s’alliant un jour, en Allemagne, aux fascistes hitlériens contre les démocrates ; fêtant Laval à Moscou, le houspillant à Paris ; votant avec le Front Populaire en France, hurlant à l’unité, mais malmenant Blum et les socialistes dans la presse du parti ; fusillant les trotskistes et les anarcho-syndicalistes en Espagne ; combattant toutes les religions en URSS, mais tendant la main aux catholiques de France, etc.

PARTAGE NOIR

PARTAGE NOIR