Telles deux locomotives lancées l’une contre l’autre sur une voie unique, la France et la Prusse vont se livrer. à la fin des années 1860, à une délirante guerre des effectifs.

Articles les plus récents

-

L’exploitée : organe des femmes travaillant dans les usines, les ateliers et les ménages

1er mai 2022, par Partage Noir -

Les Moblots de l’année terrible

1er mai 2022, par Cyril

1er mai 2022, par Cyril

-

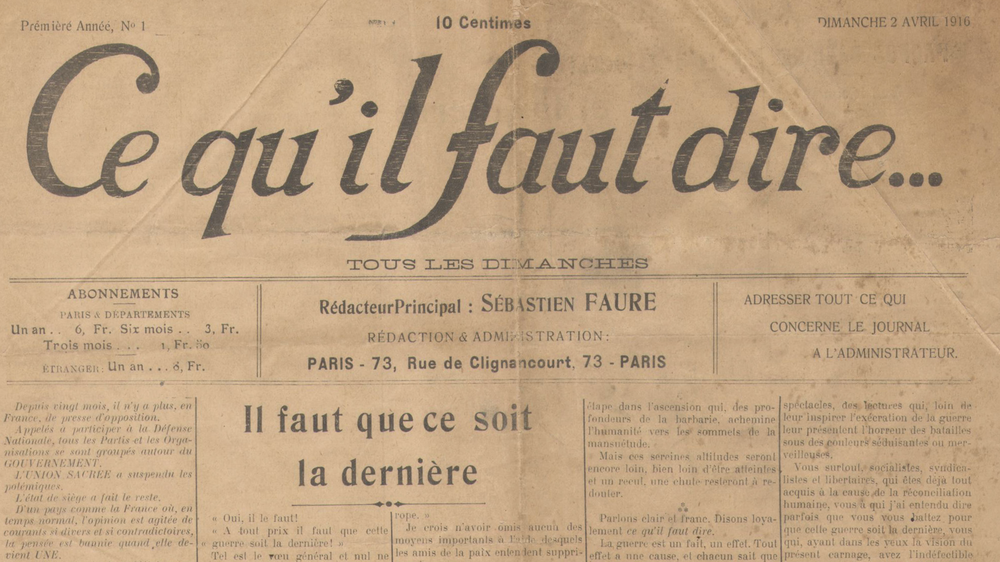

« Ce qu’il faut dire »

28 avril 2022, par Itinéraire - Agenda 2001

28 avril 2022, par Itinéraire - Agenda 2001

Le 2 avril 1916, Sébastien Faure lance avec l’aide de Mauricius le premier numéro de Ce qu’il faut dire. Cet hebdomadaire pacifiste de 4 pages grand format va atteindre assez rapidement, en pleine Première Guerre mondiale, un tirage de 20 000 exemplaires et 2 000 abonnés. Il paraîtra pendant deux ans, sauf une suspension de deux mois (juillet-août 1917) imposée par la censure, jusqu’à sa suspension définitive fin décembre 1917.

Après le déclenchement des hostilités, Sébastien Faure ne (…) -

Comment fabriquer un « mythe » : André Marty

26 avril 2022, par André Massart

26 avril 2022, par André Massart

Pourquoi consacrer une étude à un personnage bien oublié comme André Marty ? L’échec du marxisme est aujourd’hui connu, mais cette évidence ne doit pas faire oublier les impostures historiques sinon les mêmes mythes risquent de resurgir après une période d’oubli.

-

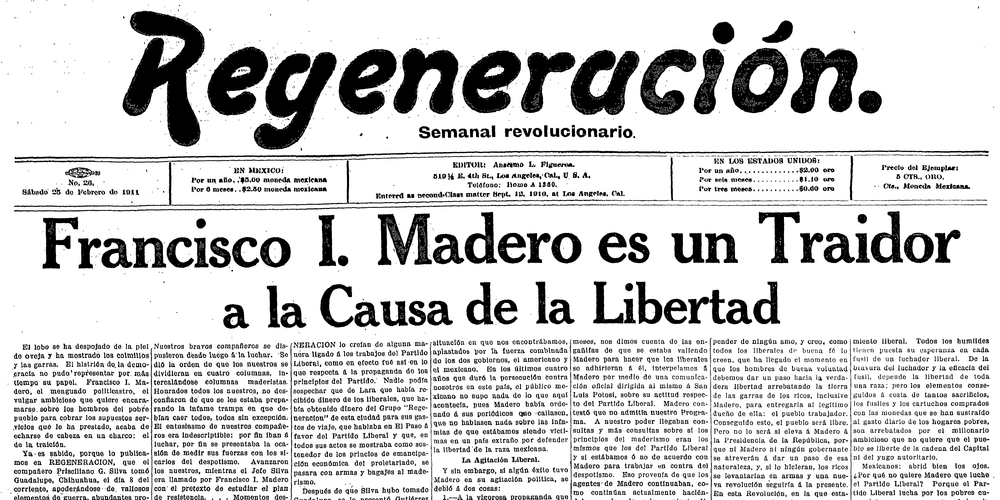

{100 años} Ricardo Flores Magón : « Je ne veux pas être tyran ! »

18 avril 2022, par Ricardo Flores Magón

18 avril 2022, par Ricardo Flores Magón

Comme nos camarades de Fédération Anarchiste Mexicaine, au cours de l’année 2022, nous allons commémorer le centenaire de la mort de Ricardo Flores Magón. Aujourd’hui nous mettons en ligne un article publié dans Regeneración, 4e époque, n°26, 25 février 1911.

-

La Colonne de fer

16 avril 2022, par Nestor Romero

16 avril 2022, par Nestor Romero

« La Révolution espagnole ; on a beaucoup parlé de la Colonne Durruti, de ses activités, de ses responsables... mais, après une vaste campagne de dénigrement, une chappe de plomb semble s’être abattue sur la Colonne de fer : la plus intransigeante des colonnes, s’il en fut ; la plus hostile à l’entrée des camarades ministres au gouvernement ; la plus réfractaire à la militarisation des milices. Il y aurait beaucoup a écrire sur ses actions, comme par exemple son retour du front a valence, le 1er octobre 1936, pour s’emparer d’armes et munitions qui leurs faisaient cruellement défaut, en désarmant les corps de police de la ville... Il faudrait aussi aborder le projet de « hold-up » de la banque d’Espagne afin de ne pas répéter l’erreur commise par la Commune de Paris... Nous avons demande au camarade Nestor Romero, qui a réalisé une étude approfondie du sujet, de brosser, dans le cadre restreint de cette rubrique, un portrait rapide de la Colonne de fer. » (Agora n°3 - automne 1980)

-

La véritable éducation consiste à pousser les gens à penser par eux-mêmes.

15 avril 2022, par Noam Chomsky

15 avril 2022, par Noam Chomsky

-

Allemagne, un mouvement anarchiste méconnu

14 avril 2022, par Liaison Bas-Rhin (FA) ,

Martine

14 avril 2022, par Liaison Bas-Rhin (FA) ,

Martine

L’histoire du mouvement anarchiste allemand est à peu près inconnue eh France. Certes, on a entendu parler de militants comme Gustav Landauer, Erich Mühsam ou Rudolf Rocker sans pour autant saisir la portée réelle de leur engagement ni avoir une approche conséquente du mouvement anarchiste organisé. Ce manque de connaissance est en partie lié à l’absence de traductions des ouvrages laissés par ces grands défenseurs de l’anarchie. Pourtant, l’histoire du mouvement anarchiste allemand est riche.

-

Qui n’a pas la force de rêver n’a pas la force de vivre...

12 avril 2022, par Ernst Toller

12 avril 2022, par Ernst Toller

-

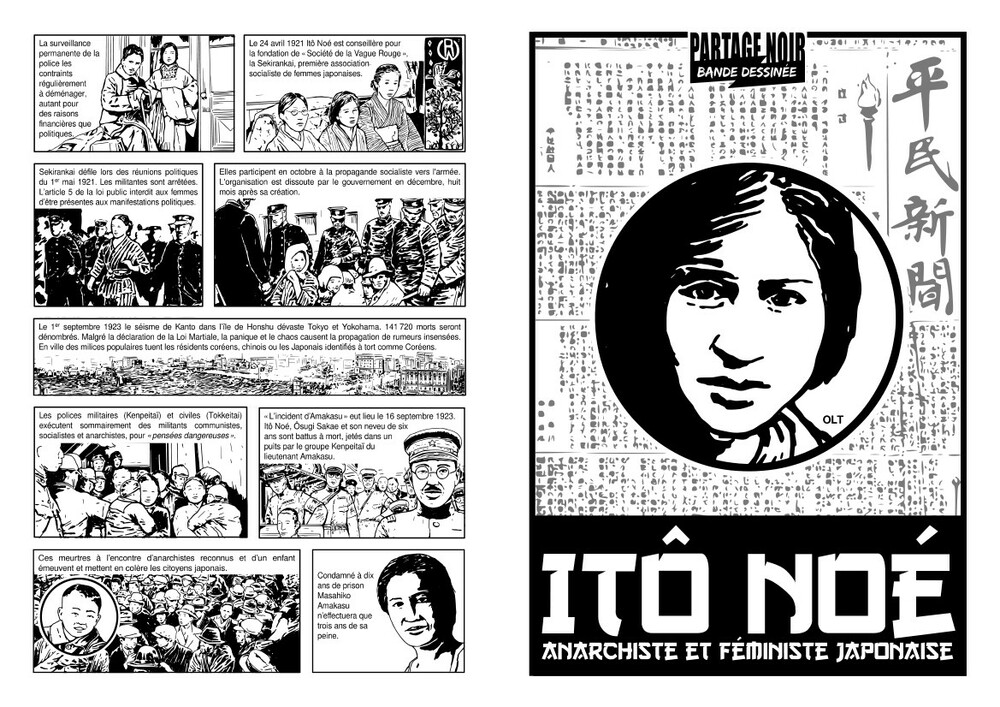

[BD] Itô Noé - Anarchiste et féministe japonaise - Brochure PDF

6 avril 2022, par MLT,

OLT

6 avril 2022, par MLT,

OLT

Les brochures Partage Noir sont réalisées avec les logiciels libres #GIMP #Inkscape #Scribus

PARTAGE NOIR

PARTAGE NOIR